ドイツの原発廃炉後の地元自治体に関する調査研究

| 柏崎のみらい調査団 |

研究成果発表会配布資料[pdf] 研究成果発表会配布資料[pdf] |

|

| 飯塚 寿之 さん | ||

| 40万円 |

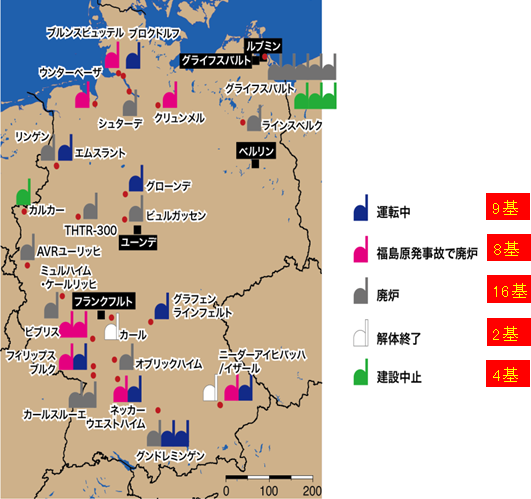

ドイツ原発の運転・廃炉・解体等の状況

【跡地利用】超長大なタービン建屋を利用した風車製造企業。

多種・多様な機器類、配管等を切断。高圧水、化学的、サンドブラスト等の除染を実施。

除染廃棄物の線量は非常に高い。

原子炉容器・蒸気発生器の貯蔵:今後も約40年間このまま貯蔵予定。

研究の概要

2012年12月の助成申込書から

福島第一原発によって明らかにされたことは、「安全な原発はない」、ということでした。この不幸な大事故によって日本社会は、2020〜2030年代に向けて「脱原発」へ舵を切ろうとしています。

新潟県柏崎市は、東京電力の7基の原子炉、約830万kWの電気を生産する世界一の原発基地です。原発に依存した市財政、地域経済、雇用、産業構造を抱えながら生活していますが、「原発がなくなったら、将来どうなるの?」と多くの市民が不安を抱いています。たとえ一時的な原発の再稼働の可能性があったとしても、全7基が運転停止を迎え、廃炉になることは時間の問題であり、「柏崎のみらい」です。

原発がなくなった町は、どうなっているのか、どのように運営されているのか、柏崎市議会の議員である私たちは、脱原発をいち早く決定したドイツに多数の先例があることを知りました。現地調査を実施しその実状・問題点等を調査し、「柏崎のみらい」の方向性を探り、市民の中で「脱原発後」のための議論を起こしたいと考えています。

現在予定している調査地点は、

・グライフスヴァルト原発跡地:(1990年閉鎖決定:廃炉措置中)

・ルブミン(原発の西4kmの町)

・ユーンデ村(100%再生可能エネルギーの自治体と地域)等。

これらの現地調査のために、共同研究者(原子力資料情報室)の協力を得て、ドイツの原子力事情の研究会開催、情報収集を行い知見を得るとともに、市民にも発信する予定です。

中間報告

2013年10月の中間報告から

新潟県柏崎市議会議員有志5 名、そして原子力資料情報室のメンバー2名などを含む当視察団は2013年4月中旬、脱原発先進地ドイツを訪ねました。視察に踏み切ったのは、2022年までに全ての原発を廃炉にするドイツのエネルギー政策(エネルギーヴェンデ=エネルギー革命)と廃炉・解体後の地域振興策を先進地に学ぶことで、原発立地自治体である柏崎市の将来を示せればという想いからです。また中間貯蔵施設と最終処分場の深刻な問題についても脱原発先進地はどう考えているのか、大いに関心がありました。

目的地は、実際に原発を停止した後の廃炉・解体作業が行われ、放射性廃棄物管理、跡地利用から雇用確保、地域振興へと挑戦している自治体、ドイツ北部バルト海沿岸に位置するグライフスバルト原発の地元ルブミンです。さらに脱原発を決めたドイツ連邦議会、政党、市民団体、研究機関を訪ねながら、エネルギー革命に至った経緯、再生可能エネルギーの将来性についてもヒアリング等を実施しました。

グライフスバルト原発・ルブミンでは解体作業と併行しながらも、産業基盤、雇用基盤が確立するまでに実に20年もかかりました。「原発、エネルギー問題は国策だから、国がプランを示さなければ議論のしようがない」などという政治家の言い訳を許していてはいけません。視察で得たものは、議論を先延ばしにすればするほど未来は失われ、地域の苦難は重くのしかかることです。そうであればこれまでのような反対、推進に分かれた議論を超え、立地自治体、県はもとより、電力事業者も含めた産業界も市民も一緒になって将来の地域振興を具体的に考えなくてはなりません。原発にしがみついていては技術革新も遅れます。今後の我々の使命は、地方分権、地域主権を強く意識しながら地元発の原発廃炉・解体後の地域振興プランづくり、「地域のエネルギーヴェンデを市民とともに!」です。

結果・成果

完了報告・研究成果発表会資料より

新潟県柏崎市議会議員有志5名、原子力資料情報室のメンバー2名などを含む視察団は、2013年4月中旬、脱原発先進地ドイツを訪ねました。目的地は、実際に原発を停止した後の廃炉・解体作業が行われている自治体、グライフスバルト原発の地元ルブミンです。

ルブミンは豊かな自然を活かしきるための観光開発計画を策定し「海の保養地」づくりに向け、居住地の拡張、5kmの砂浜の観光資源化と併せて、持続可能な観光政策に取り組んでいます。原発の廃炉によって約3600人が職を失いました。しかし、廃炉後の振興計画によって、1400人の人口が現在2000人に増えています。

課題は跡地利用でした。特に原発に変わるエネルギー産業およびその他の産業の立地、海に関係のある産業の誘致をめざしました。冷却水の排水路を港として活用しました。港があることで企業誘致が進んでいます。現在は30haに15社を誘致。将来的には、1800MWの天然ガス発電所の建設も計画しています。この計画で800人くらいの雇用が想定されています。

解体作業を請け負うEWN(エネルギー・ヴェルケ・ノルト)社は、廃炉技術は欧州トップクラスといわれ、ロシア、ウクライナ、リトアニアなどの5カ国、7カ所の廃炉を請け負っています。雇用確保の観点から即時解体が選択されました。現在、解体作業には職業教育をうけた約500人が従事しています。

中間貯蔵施設は、縦140m、横20m、高さ18mの建物で、94年から97年にかけて建設されました。中間貯蔵施設がなければ、解体作業は不可能でした。一方で、施設建設時には、地域住民への説明会を開きましたが、当然反対もありました。

調査で得たものは、議論を先延ばしにすればするほど未来は失われ、地域の苦難は重くのしかかることです。今後の我々の使命は、地方分権、地域主権を強く意識しながら地元発の原発廃炉・解体後の地域振興プランづくり、「地域のエネルギーヴェンデ(エネルギー革命)を市民とともに!」です。

より詳細な報告は以下を参照。

・柏崎市議会調査団(柏崎のみらい・社会クラブ)『視察報告書─ドイツの脱原発政策 廃炉・解体と地域振興策を学ぶ─』

・飯塚寿之・上澤千尋・澤井正子、「ドイツの脱原発政策と廃炉・解体後の地域振興策を学ぶ「みらい視察団」報告」、『原子力資料情報室通信』、2013年5〜7月号

その他/備考