東海地方・市民放射能測定センターの開設と食品および環境の監視

| 未来につなげる・東海ネット 市民放射能測定センター |

2011年度緊急助成の中間報告会配付資料[PDF] 2011年度緊急助成の中間報告会配付資料[PDF] |

|

| 伊澤 眞一 さん | ||

| https://tokainet.wordpress.com/hsc/ | ||

| 157.5万円:当初助成100万円+事業指定寄付による追加57.5万円 |

ボランティア測定者養成講座風景:先端が赤い円筒状物体が測定器

研究の概要

長い放射能汚染時代を、子供や妊婦を守りながら共に生きていかなければならない。そのために市民測定センターを開設し、食品や環境中放射能を測定することによって以下のことを実現していく。

(1)政府が定めた暫定基準の危険性を指摘し、食品に関する自主基準を設定する。

(2)個人が被曝線量管理出来るような被曝線量家計簿を開発する。このために、有機農産物産直ネットワークの協力を得て、取り扱い食品の測定と、ネットワーク会員消費者による試行を行う。

(3)放射線感受性が低く余命の短い高齢者から乳児(または胎児)まで、年齢を勘案したリスク管理方法を提案する。

(4)生産者を守っていくために、除染方法の開発など汚染食品の食べ方を考えていく。この場合にも、測定装置は必須である。

(5)全ての食品の放射能含有量の公的な測定と表示の体制の整備を求めていく。

(6)このために北部市場や日比野市場などに入荷する食品の測定も行い、結果を公表していく。

(7)これらの計画が進んで余裕が出来たら、母乳検査などを依頼で受けられるような体制の整備も考えていく。このために、測定技術者の養成も行う。

高汚染食品をスクリーニング出来るように、サーベイメーターを活用する。それと同時に、福島県などの汚染の激しい地域に対して応援出張環境測定も行える体制の整備も進める。

中間報告

中間報告より

【調査研究の経過】

7月 測定機入荷

8月 測定者養成講座第一回目開講

9月 測定センター開所式

【現在までの成果と今後の展望など】

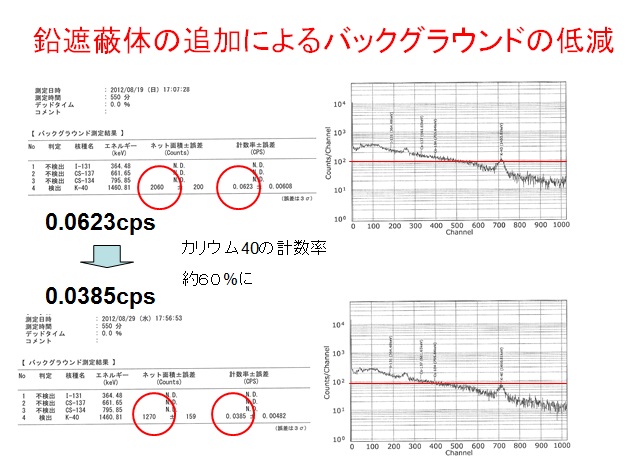

現在までにボランティア測定者の養成、導入機材の調整、測定依頼受付開始、自主基準設定検討など行いました。当面の予定として、依頼検査にとどまらず、抜きうち市場調査や給食調査、汚染地域支援(尿や母乳調査など)、共同調査、測定センター開設のための技術支援などを行います。

結果・成果

「2011年度緊急助成の成果発表会配付資料」をご覧ください。

その他/備考