アレルギー表示に起因した食品回収を経験した企業の実態調査

| アトピッ子地球の子ネットワーク FAICMプロジェクト |

研究成果発表会配布資料[pdf] |

|

| 赤城 智美 さん | ||

| http://www.atopicco.org/ | ||

| 40万円 |

研究の概要

2017年12月の助成申込書から

・アレルギー表示ミス、アレルゲン混入等に起因する食品回収事故は、2008年74件、2016年は229件、9年間の総計は約1,300件である。事故原因の解明や改善に関する行政の動きはなく、企業実態・事故実態についても調査されていない。アレルギー表示のミス、混入は患者の発症事故に直結する出来事である。実態解明が急務と考える。

・私共が運営するウェブサイト「食物アレルギー危機管理情報(FAICM)」では食品回収の記録を蓄積している。「アレルギー表示を起因とする食品回収を経験した企業」を対象に、食品表示ミスの経験、改善実施の有無、回収個数、回収にかかった費用、その後の再発経験、社員教育の実施、アレルゲン管理、使用している検査キット、検査方法など安全管理の実態について聞く。食物アレルギーの発症やアレルゲンの種類などの知識についても質問。行政や調査主体の私たちに対する質問意見なども記入を求める。

・アンケートは、郵送方式による調査とし、ハガキ、電話による回答促進を行う。対象1,300社。回答500通を目指す。解析はSPSSを使用。単純集計、クロス解析結果をふまえ、食品流通や品質保証等の専門家、公衆衛生専門家等に意見を聴く。アンケートの冒頭に(1)会社名は絶対外に出さない(2)調査報告書を必ず送る(3)御社の安全管理に役立つ資料となるはずだから協力してほしい の3点を書く。ステークホルダーとの意見交換も実施。それらをまとめ報告書を作成する。

・行政、議員へのアドボカシー。食品、流通への教育資料として配布する。

中間報告

2017年10月の中間報告から

●調査の背景

私たちは2009年からウェブサイト「食物アレルギー危機管理情報」を開設し、食品回収データの蓄積を続けています。アレルギー表示ミス・アレルゲン混入等に起因する食品回収事故は、2008年74件でしたが、2016年は229件、2017年は210件にのぼっています。この9年間の総計は約1,500件。自治体に報告された回収理由の集計をしています。

●調査・研究の意図

食品企業の知識不足からアレルギー表示を間違え、それを患者が選び誤食した事例がありました。患者が企業に問い合わせても自社のミスが認識できず、私たちが間に入って現状を説明している数日の間に患者数が増えたこともありました。自治体は「表示ミス」の回収事例を公開していますが、企業自身が「ミス」と認識しなければ自治体には申告されることはなく、回収されることもないわけです。つまり食品回収としてカウントできているものは氷山の一角でしかないのではないか? という疑念があり、「アレルギー表示に関する知識普及実態」や「回収事故を解決するための方法」「対策実態」は食品企業のみならず私たち市民が知っておくべきことではないかと考えました。

事故原因の解明や対策実態、事故実態について調査されたものを私たちが目にする機会はあまりないのが現状です。アレルギー表示のミス、混入は患者の発症事故に直結する出来事ですから、実態解明は急務であると考えています。

●調査の進捗状況

アレルギー表示ミスが原因で食品回収に至った企業リストから重複を省き1300社の住所を特定、データベースにしました。対象比較群を設けたいと考え、回収実態に名前が出てこない企業1300社をインターネット上からピックアップし、住所データベースを作成しました。元々食品回収のデータベースは作成していましたが、回収から時間がたち移転、倒産等もあり住所の特定はとても時間がかかりました。

現在はアンケートの内容を整理し、何人かの専門家に意見を求めているところです。年内にアンケートの配布を予定しています。

結果・成果

完了報告・研究成果発表会資料より

アレルギー表示ミス・アレルゲン混入等に起因する食品回収事故は、2009年は74件でしたが、2017年は210件にのぼり、この9年間の総計は約1,500件となっています。アレルゲンが含まれているのに表示されていなかったら、食物アレルギー患者は安全なものと誤解してその食品を食べて発症してしまいます。患者が企業に問い合わせても自社のミスが認識できず、私達が間に入って現状を説明している数日間に患者数が増えたこともありました。自治体は「表示ミス」の食品回収事故を公開していますが、企業自身が「ミス」と認識しなければ自治体に申告されることはなく回収されることもありません。つまり食品回収としてカウントできているものは氷山の一角なのではないか、という疑念があり、「アレルギー表示に関する知識」や「アレルゲン管理」、「再発防止対策」などの企業における実態を、私たち市民が知っておくべきではないかと考え、この調査にとりくみました。

アレルギー表示ミス、製造時のアレルゲン混入は患者の発症事故に直結します。「食品を安心して選択できる環境」を実現するためには、製造者も患者(市民)も安全管理に関する現状と課題を共有すべきと考えました。実態調査は、アレルギー表示ミスが原因で食品回収に至った企業1000社(経験群)と回収経験がない企業1200社(対照群)を絞り込み、合計2200通のアンケートを配布。回収は314社(回収率15%)。単純集計とグラフ作成は終了しました。回収経験のある企業と対照群との比較やクロス解析の作業はこれから行います。

現段階では以下の3点が注目すべきポイントだと考えています。

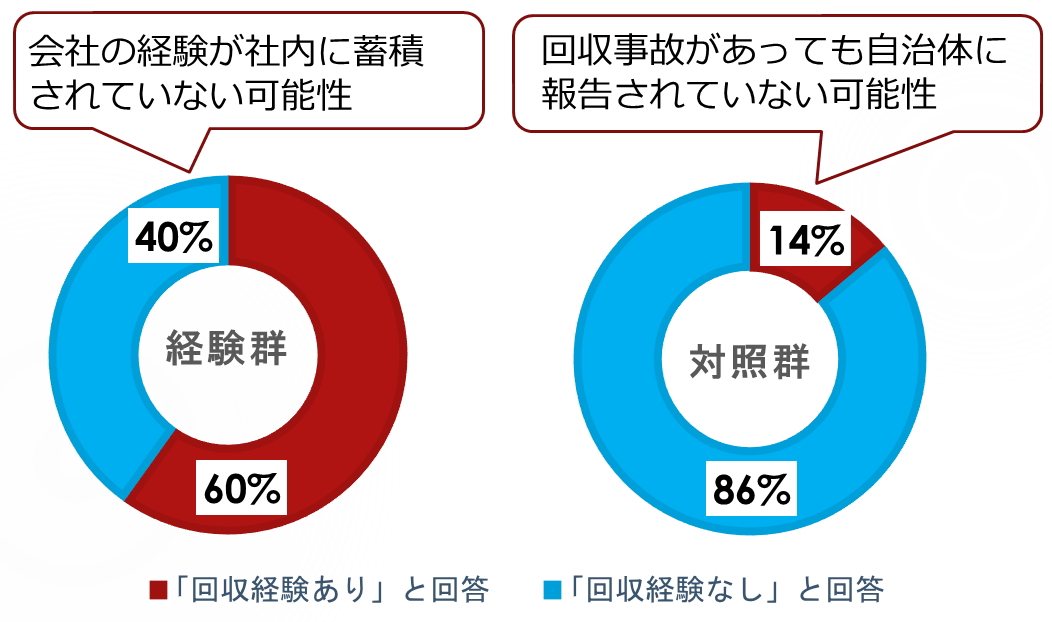

(1)約15%の企業は過去の食品回収経験を忘れている。

(2)表示ミスに関連して食品回収した企業は約60%あった。

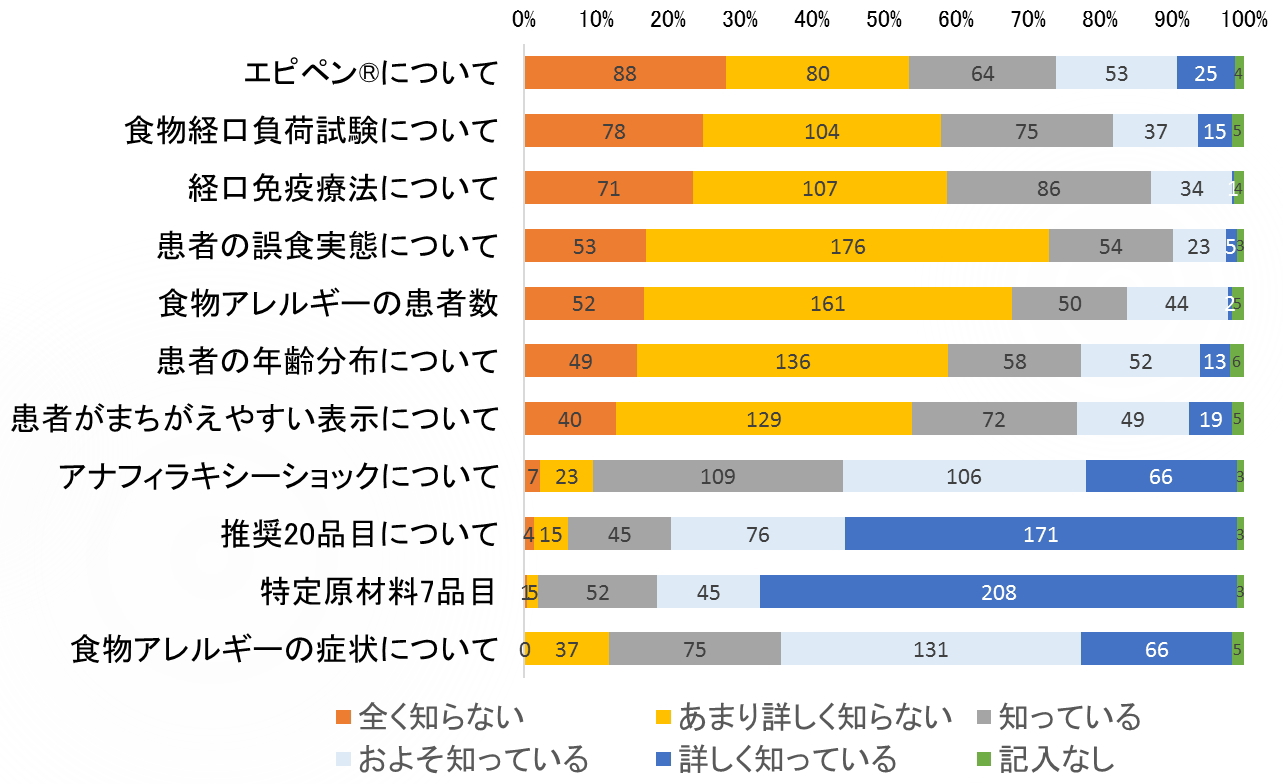

(3)患者の誤食実態については70%以上が詳しく知らなかった。患者がまちがえやすい表示については50%以上が詳しく知らなかった。

最終的な報告書では、社員教育、情報収集、情報更新、社員の意欲の喚起などにも注目してまとめたいと考えています。また上記の3つのポイントに注目して、アレルゲン管理や情報収集に関わる項目とのクロス解析を行いたいと思います。

調査結果を踏まえ、食品製造企業の品質保証担当者、食品流通や品質保証等の専門家、公衆衛生専門家等と意見交換し、報告集をまとめて、調査に協力してくださった企業に配布する予定です。行政や食品安全に関わる様々なステークホルダーに対しても、この問題に対して興味や意欲を喚起するために配布しようと考えています。

回収経験があるはずの企業の40%が「回収経験なし」と回答。回収情報がないはずの企業の14%が「回収経験ある」と回答していた

回収経験があるはずの企業の40%が「回収経験なし」と回答。回収情報がないはずの企業の14%が「回収経験ある」と回答していた

食物アレルギーに関する知識についてのアンケート結果

食物アレルギーに関する知識についてのアンケート結果

その他/備考