日の出町エコセメント製造工場の環境への影響調査

| たまあじさいの会 | ||

| 濱田 光一 さん | ||

| http://tamaajisai.net/ | ||

| 70万円 |

研究の概要

中間報告

中間報告から

日の出町ゴミ最終処分場内には、東京都三多摩地区390万人の日々の生活から排出される、ゴミの焼却灰を主原料とするエコセメント製造工場が建設され、7月より稼動しました。私たちは、有害な重金属や化学物質を含んだ施設からの排気、膨大なエネルギー使用による放熱などによる、周辺環境の汚染と住民の健康や命への影響を懸念しています。

「たまあじさいの会」は、1998年の発足以来、2002年の三年間は、<処分場からのゴミ焼却灰飛散の実態調査>に取り組みました。ほぼ、飛散の実態を究明し、地域住民や関係機関に公表・報告しました。調査活動は、焼却灰飛散の抑止効果を果たしました。

2003年3月より、エコセメント製造工場を発生源とする環境調査に取り組んでいます。2006年6月までは、<製造施設稼動前の周辺環境の実態調査>に下記の内容で継続的に取り組み、現在は、稼動前の実態調査のデータのまとめと報告書の作成に取り組んでいます。

・気象調査 定点常時気象観測、四季の24時間気象観測、多地点の同時気象観測など

・植物調査 周辺植物の実態観察、定点区間樹木と林床調査、アオキ・コケ実態調査など

・野鳥調査 ラインセンサス法による月例観察調査など

・水生昆虫調査 周辺四河川の四季の水生昆虫調査及び水質調査など

・土壌調査 定点四箇所の土壌の分析調査依頼

7月より、製造施設稼動後の周辺環境の調査活動を開始しました。

調査研究・研修の進捗状況・計画の変更などについての特記事項

1植物、水生昆虫、野鳥の定例調査は、予定通り月ごと、季節ごとに取り組めている。

2気象観測は、今後の常時観測及び定期観測の内容と観測地点について検討しており、その結果に伴って観測器具の購入と設置、観測の取り組みを行う予定である。

3エコセメント製造工場の稼動前の周辺環境の調査データの集計とまとめの報告書の作成は、工場の4月本格稼動の予定が7月に延期された関係で数ヶ月遅れている。

調査の報告書、データ集の作成は年内に、地域配布用冊子は年度内に実施できるように現在取り組んでいる。

結果・成果

完了報告から

調査研究・研修結果の概要

2006年9月の東京地裁八王子支部での「日の出処分場操業差し止め訴訟」の判決では、全体としては住民の敗訴であったが、処分場からの周辺環境への汚染として地下水の汚染と埋め立て時のゴミ焼却灰の飛散を認めざるを得ない内容が含まれていた。第一次のたまあじさいの会が取り組んできた「焼却灰の飛散」の実態が採り入れられていた。

しかし、日の出町の処分場内には、2006年7月巨大な「エコセメント」製造工場が建設され本格稼動が開始された。今後、20年間に亘り、年間310日、24時間操業され、毎月平均約7,000tの焼却灰を処理して約10,000tのエコセメントを出荷する予定とされている。

私たちは、工場からの排気ガスなどによる累積的な周辺環境や人々への影響を懸念している。

調査活動としては、工場周辺の植物、野鳥、水生昆虫、土壌、気象などの継続的調査に取り組んでいる。現在は、工場稼動前の調査データのまとめと報告書作成にも取り組んでいる。

広報・学習・交流活動としては、地域の方々と共に市民環境問題講演会やエコセメント工場説明会の開催、各地のゴミ処分場問題を考える住民との交流、大学の環境ゼミなどのフィールドワークとしての活用、専門家や研究者との学習などに取り組んでいる。

「たまあじさいの会」の調査活動は、下記のような方針と目標で取り組んでいる。

調査活動の基本的な方針

・地域での生活者としての視点からの取り組み

・科学的、客観的な内容で継続的な調査活動

・調査結果や成果の公表、公開

具体的な活動目標

・公害発生の抑止力としての調査活動

・地域住民への情報提供と公害発生への警鐘

・現地フィールドワークを通してのゴミ問題の次世代への継承

・焼却、埋め立ての日本のゴミ政策の見直しへの提言

調査研究・研修の経過

<調査活動> *2006.4?07.3の間の活動経過

2007年7月より本格稼動を開始した、ゴミ焼却灰を主原料とするエコセメント製造工場の周辺環境への影響調査活動

・植物調査(四季ごと) 4回実施 25名参加

・野鳥調査(毎月一度) 12会実施 56名参加

・水生昆虫調査(四季ごと) 4回実施 20名参加

・土壌分析調査(年一度) 1回実施 4名参加

気象・大気調査(常時及び四季ごと、公的な観測データの収集)

<研修活動>

・06.4.8 処分場の放射熱量、観測温度の補正方法についての研修

講師 東北大学名誉教授 近藤純正氏 18名参加

・4.30 市民環境問題講演会「金の指輪と放射能」?私たちが知らなかった原子力の話―

講師 立教大学理学部教授 佐々木研一氏 38名参加

・10.7 「水系環境圏域住民の環境社会起業ネットワーク宣言」研修

講師 プランド研究所 畔上統雄氏 17名参加

・12.3 市民環境問題講演会「生活を見つめてみよう」?縄文時代からの伝達に学ぶー

講師 前上智大学教授(考古学)C・T キーリ氏 32名参加

・07.1.28 市民環境問題講演会「中村敦夫の北インド旅行」?釈迦を探してー

講師 俳優・前参議院議員 中村敦夫氏 101名参加

<交流・広報活動>

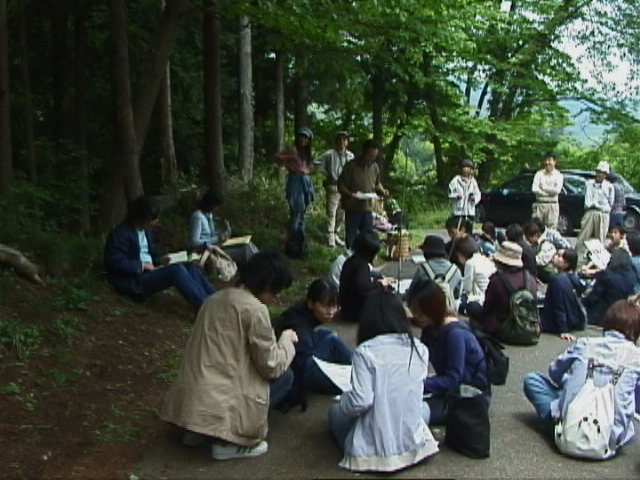

・06.7 嘉悦大学環境ゼミ 現地フィールドワーク実施 29名参加

・9 法政大学環境人間学科 現地フィールドワーク実施 16名参加

・12 大東文化、東京学芸大学環境ゼミ 現地フィールドワーク実施 19名参加

・07.2 地域住民へのエコセメント工場の環境影響説明会 24名参加

調査研究・研修の成果

私たちの調査活動は、2006年7月のエコセメント製造工場の本格的稼働に伴い周辺環境の調査と共に、工場の稼動及び公害発生の監視活動も含まれるようになってきた。

調査活動としては、継続的な周辺環境の調査に取り組み、データにまとめ順次公開している。

監視活動としては、工場の稼動や煙突からの排気ガスの様子の外部からの監視、稼動データの情報収集とその分析などを行っている。

処分場及びエコセメント工場の事業を推進する循環組合にとっては、絶えず住民による調査・監視活動が行われ、地域住民や様々な場で情報が公開されていることにより、非常に神経を使い稼動を厳密にせざるを得ない状況に追い込まれている。

このことは、公害発生源である処分場やエコセメント工場公害発生の抑止力となっている。

地域への働きかけとしては、市民環境問題講演会、説明会などの機会を利用して、地域の環境問題やエコセメント工場の公害発生の可能性について情報を提供している。

私たちの団体の外に、地域に生活者の視点から情報を提供し公害発生への警鐘を発信している団体がないことを考えると大切な役割と考え取り組んでいる。

ここ数年大学の環境関係のゼミなどが、現地の見学や観測、説明などをカリキュラムの一貫として、日の出処分場をフィールドワークの場に利用してくれている。

そこでは、次世代への環境問題、ゴミ問題の継承と共に、現在の日本の大量生産・大量消費そして大量廃棄という浪費文化を見つめ直す機会として取り組んでいる。

日本各地のゴミ処分場問題を抱えている住民との情報交換、また私たちの調査結果などを伝えている。このことを通して、各地での問題提起が、ごみ焼却・埋め立てと言う現在の日本のゴミ政策の見直しやゴミの発生抑制への取り組みに向かっていくことを願っている。

その他/備考

対外的な発表実績

・06.5.9立川にて「エコセメント工場の稼動開始について」他団体と共同で記者会見

・5.20港区増上寺観智院にて「サヘルの会」で活動発表

・7.15日大歯学部にて(財)政治・経済研究所 環境・廃棄物研究会で活動発表

・8.3 福生市にて「西多摩自由大学」で活動発表

・11.11北海道大学にて「科学技術社会論学会5回年次大会」で活動発表

高木仁三郎市民科学基金の取り組みー市民科学助成のモデルケースとしてー

・07.2.4山梨県北杜市明野村にて「明野ゴミ処分場を考える会」との交流発表

・2.25朝日新聞立川支局長、青梅駐在員に現地見学と活動説明

今後の展望

・公害の抑止力としての住民による調査活動

東京の緑の森林地帯の中に、巨大なゴミ最終処分場とエコセメント工場が稼動している。

エコセメント工場は、昼夜休まず24時間、年間310日、20年間の稼動を開始した。

煙突から排気される有害ガスによる汚染の累積が懸念される。

調査活動がエコセメント工場から発生する公害抑制力となることを願い取り組みたい。

・地域住民への情報提供と公害発生の警鐘

国と東京都のゴミ政策の今後のモデルとして稼動したエコセメント工場は、情報公開の条例を作らず、厳しい情報操作をしている。住民には、莫大な経費をかけ全てが順調であると言う情報を垂れ流している。原発の情報操作とデータの捏造や改竄と同じ構造である。

地域で共に生活する住民への情報提供と公害発生の警鐘は、活動の大切な役割である。

・環境問題・ゴミ問題の次世代への継承

大量生産・大量消費の浪費文化の中で育ち生活している若者は、一見便利で快適な生活の負の部分に目を向けることを、原発でもゴミ問題でも政策的、意図的に塞がれている。

目の前から消えてしまえばゴミ問題は解消するのではなく、ゴミの大量発生やその処理をきちんと考え対応していかなければ、未来に対して大きな負荷となることを伝えていきたい。

・現状のゴミ処理政策の見直し

経済成長最優先のこの国では、環境問題が世界的な課題となっている現代でも、大量生産

大量消費、そして大量廃棄から焼却、埋め立てのゴミ政策は根本的には変えようとしない。

そこには政・官・業・学のゴミ処理の巨大な利権や権益をめぐっての談合や癒着が存在する。

現在のゴミには、様々な化学物質が含まれその処理や処分に未知の物質が多数含まれる。

生活者の立場から、ゴミの発生抑制と未来世代に大きな負荷をもたらさない安全なゴミ処理の提言をしていきたい。 ・

・調査活動の継続への対応

行政は、絶えず担当者が変わっていくが、わたしたちは、現在活動に取り組んでいる者の多くは40歳台以降である。日々の仕事や勤務のために、市民生活が保障されない日本の社会では、なかなか難しい状況であるが、活動をリフレッシュしながら若者も参加できる取り組みにしていきたい。そして、活動を継続していきたいと願っている。