���؊����15�N��U��Ԃ�A�u�s���Ȋw�v�̉\����W�]����

�|���؊���̖�������̃R�����g�|

�n���Ɏs���Ȋw��T�����邱�ƁA������x���������邱�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��\�����@�͍� �O�V

�@���ؐm�O�Y����́A2000�N10��8���Ɏ��������B����قǑ����ʂ������̐l�ɐɂ��܂ꂽ���͒������Ǝv���B����͔ނ̎��сA�v�z�̎��̍����̂��߂ł���Ɠ����ɁA�ނɍX�Ȃ�s���Ɛ��ʂ����҂��Ă����l�������������߂ł��낤�B���炪���ɂ������Ă��邱�Ƃ�\�����Ă���̂Q�N�Ԃ̍�����̊����͖ڊo�܂������̂��������B

�@�e�n�ōu�������A�،����A�����Ē��삵���B���͔ނ̍u���ɂ��Ă܂�����B���ꂪ�Ō�̍u���ɂȂ邩������Ȃ��ƁA�����v���Ȃ���B�����̔p��A�Ƃ�킯�j�R���T�C�N������̔p���M���ۂ����ނ����āA���́u��ɋ��Ԑ��ҁv�Ƃ������t��������v�������ׂ��B�܂��s���Ȋw�̕K�v��������ނ̎p�́A�ǐS�I�ŗL�\�ȉȊw�҂̎v�z�̓��B�_�������Ă����B

�@���ɐ}�������Ȃ���A�ނ͌������B

�@�u�Ȋw��Z�p�͐l�Ԃ̗����Ƃ������̂���������Nj�����B����������ɂ͕K���A�̕����A���̕������������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ԃ̂����炷�X�s�[�h�Ɣr�C�K�X�ɂ���C�����A�n�����g���̂悤�ɁB���̍ł�����̂������ɂ��d�C�̗��ւƁA�ߍ��������̂̋���A����I�픘�A�����Ďg�p�ςݔR���̌㐢�ւ̉��������B����猻��Ȋw�E�Z�p�̉A�̖��Ɏs���̗��ꂩ����g�݁A�s���̂��߂̉���������Ȋw���K�v���B������s���Ȋw�ƌĂڂ��v

�@�����ӔN�Ɏ����Ė��m�ɑł��o�������̍l�����ɂ́A�����̎҂����������B

�@������͎s���Ȋw�Ƃ����v�z���咣���邾���łȂ��A���ۂɎs���Ȋw�����サ�A�s���Ȋw�҂���Ă�g�g�݂���낤�Ƃ����B���̈�����ؐm�O�Y�s���Ȋw����ł���i�����ЂƂ͍��؊w�Z�ł���A����͔ނ̐��O�ɔ��������j�B

�@�ނٌ͕�m�ł��鎄�ɑ��āA�ނ̑S�Ă̍��Y������̐ݗ��ɓ��Ă�悤�Ȗ@���I�ȃX�L�[�������˗������̂��B���͒����ɂ�������s�����B�ނ̈�Y�͖�3000���~�������B���n�̔ނɂ������̎x���҂����āA�����̐l�X����̊�����A�ނ͂�����ׂ����̂��߂ɒ����Ă����̂��B�ނ͌������B�u�������猎���݂ȑ����͂�߂ĎÂԉ������Ăق����B�����ŃJ���p�������ς��W�߂Ď��̈�Y�Ƃ��킹�Ďs���Ȋw����̊�b�ƂȂ邨���������Ă���Ȃ����v�B

�@�c�����҂ɂƂ��ďd���ۑ肾�����B

�@2000�N12��10���A����J����ł̎Âԉ�ɂ͖�3000�l�̐l�X���W�����B

�@�����Ŏ��͌����ɍ��؊���̕K�v�����ׁ̂A����̗v���������B�u�F����A���A���z�̒��ɂ��邨����S���u���Ă����ĉ������B����͍�����Ǝu���Ƃ��ɂ��邱�Ƃł��B�v�ƁB�X�s�[�`���I��������̔���̑傫�������͖Y��Ȃ��B����Ŋ��������ɑ���邨���͏W�܂�A���͂����m�M�����B���̓��̖�A�x���܂ł������Đ�~�D�A�떜�~�D�ƍd�݂��F�Ŋ��肵���B

�@3880��5390�~�������B����ƍ�����̈�Y��3000���~�̍��v��6900���~�ō��ؐm�O�Y�s���Ȋw����̓X�^�[�g�����B

�@�������������A���̊���̊�b�ɐ������R���Z�v�g�́u�s���^���Ƃ��Ẵt�@���h�v�Ƃ������Ƃ��B

�@���Ђ�����������������o���A�����R���ψ��炪�ǂ��Ƃ��錤���ɁA�������Ƃ��ďo���̂����ʂ̂������B�������A����ł͎s���Ȋw�����Ƃ��Ă̓������Ȃ������W�����Ȃ��B

�@�s���^���̂Ƃ��Ă̊���Ƃ́A�u�s�����������o���A����҂͎s���Ɍ������ăv���[���e�[�V���������A�s���̈ӌ�������ď����Ώێ҂����߁A�Ώێ҂͌������I�������A���̐��ʂ��s���Ɍ������Ĕ��\���A���̔��\�Ɋ��������s�����܂��������o���v�Ƃ����悤�ȗǂ������z�Ƃ��Ă̊���ł���B�����������ł͂Ȃ��L�����삩�痝���ƑI�l�ψ��āA���̊���͓����o���A���������Ă����B

�@������2011�N3��11���̓����d�͕�����ꌴ�����́B

�@�����A�u�F�ց\�\���ؐm�O�Y����̍Ō�̃��b�Z�[�W�v�i����͎Âԉ�ŘN�ǂ��ꂽ�j�ŏq�ׂ��A�u���q�͎���̖����Ǐ�ɂ��厖�̂̊댯�ƌ��ǂ͕��ː��p���������ꗬ���ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃɑ���뜜�̔O�́A���A��ɐ����Ă��܂��l�Ԃ̐S���ł��Y�܂����̂ł��v�Ƃ������t�̂Ƃ���ɂȂ��Ă��܂����B������ꌴ���̏d�厖�̂̔�����m�����Ƃ��A������̊뜜�������ɂȂ��Ă��܂������ƂɁA���͋����{��Ɖ��������o�����B

�@�����āA������x�Ƃ���Ȃ��Ƃ��N�����Ă͂����Ȃ��A���̂��߂ɂ͉��ł���낤�ƌ��S�����B���̂悤�ɐS�����ꂽ�l�͑��������Ǝv���B���ɁA3�11���̌�A���؊���ɑ����t�͋}�������B�u�������̂͂����������B�������Ȃ����A���S�E���S�ȎЉ�����邽�߂̌�����^���Ɏg���Ăق����v�ƁB

�@���̒��ŁA2011�N��12���ɁA�s���̂Ƃ���l�̕�����A�S���Ȃ�ꂽ����l�̈�Y����Ƃ̂��ƂŁA5�疜�~���̍��z�̂���t�������������B���̍ہA�u��i�I�܂��͎����I�ŁA���̐��ʂ����̎��Ƃɐ�����悤�ȃv���O������V���ɊJ�����A�T��10�N�ɂ킽���Ď��{���Ăق����v�Ƃ�����|�̂��v�]�������������B������v�]�ł͂��������A���؊���Ƃ��Ă���ό��h�Ȃ��Ƃł���A2012�N�x�̈�N�Ԃ������āA�ǂ̂悤�ȃv���O�����𗧂��グ��ׂ����A�������d�˂��B���Ƃ��ƁA����t�̍ۂ̂���]�ɂ́A�������ւ̂��w��Ȃǂ͂��������Ȃ��������A�����������̂��A���؊���Ƃ��ĐV���ɗ����グ��ׂ����ƂƂ��Ă̌��_�́A�E�����Љ�̍\�z�̂��߂̏�́A�����I�Ȑ������ĂƎЉ�I�Ȍ����́u��v���\�z���邱�ƁA���Ȃ킿�A�u���q�͎s���ψ���v�̗����グ�ł���B

�@���̑傫�Ȃ���t�̂������Łu���q�͎s���ψ���v���������A����ɑ����̕����玖�Ǝw���t�ɂ�邲�x�����������������ƂŁA�������p�����邱�Ƃ��ł��Ă���B���q�͎s���ψ�����\����ӌ��́A�ĉғ���ӓ|�̐��{�⌴�q�̓����̈���I�Ȍ������ɑ��鋭�͂��L���Ȕ����ƂȂ�A�܂��s���̐S�̂��ǂ���ƂȂ��Ă���B

�@3�11�ȍ~�A�����̕��X�������A�����̊�t�������ƂɁA�S���犴�ӂ��A�Ƃ��Ɋ�т����B�܂��A���̗l�Ȋ��������ꂩ����S�苭�������Ă������߂ɁA���������̂��͓Y�������ЂƂ����肢�\���グ�����B

�@�n���Ɏs���Ȋw��T�����邱�ƁA������x���������邱�ƁB���ꂪ�������ɂł���ł��d�v�Ȃ��Ƃ��B���̌��͂��ǂ�Ȃɖ����������Ă��A���_����������A�����ĉғ����̐��́A�^����3�{�����邱�Ƃ��킩��B���̐��́u������߂�!!�@���R�����!!�@�n�������!!�@�㐢�ɔ���������!!�v�Ƃ�������100���d�Ȃ��Ă���B���̂悤�Ȑ����ێ����A�������Ă������Ƃ����ɂ͐�����ς���̂��B���̂��߂̒m���ƈӎv�������ɋ�����������B���ꂪ���؊���̖������Ǝv���B

���ؐm�O�Y���u����Ȋw�̒������߂����āv�œ`�������������Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���� �v�m�q

�@2000�N�Ɏ����������ؐm�O�Y�̈�u���~�߁A���؊���ݗ��ɕ������ĉ����������X�̂����͂͂��Ƃ��NPO�@�l�Ƃ��ė����E�Ď��A�܂��I�l�ψ��A�ږ�e�ʁA�����ǃX�^�b�t�A�����Đ\���グ��܂ł��Ȃ�����E��t�҂݂̂Ȃ��܂Ɏx�����Đݗ�15�N���}���邱�Ƃ��ł��܂����B�S���炨��\���グ��ƂƂ��ɁA����Ƃ����ؐm�O�Y�s���Ȋw�������낵�����肢�\���グ�܂��B

�@�v��16�N�Ƃ͓��R�Ȃ��瑶�����̐m�O�Y��ނ̎v�z��m��Ȃ��l�������Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B����A�s���Ȋw�͂��܂��J�b�R���p�@�Ŏs�������l�����Ă���Ƃ͂Ƃ����������ł��B

�@���܍���������A�����������̌����̉𖾂͂��납�A�ӔC�s��̂܂܍ĉғ��͐i�s���A�閧�ی�@����A���ۊ֘A�@�̐����A����A�o���ւ̓]�g�A�R����������A��X�[�_���̎��q���̋삯�t���x��̊J�n�A���d�ߖ@�Ă̍����o�A���匛�@����ւ̓����A���{�͈�H�u���卑�v���߂����A�����Ɋ�{�I�l���͂܂��܂��N�Q�������܂��B��ʐ��Y�A��ʏ���̎�����o�āA����Ώۂ��l�Ԃɂ܂ŋy��ł��鎞��Ɋ낤�����������ɂ͂��点�܂���B���͍̏��؊���̖ړI�A�s���Ȋw�҈琬�Ɛ藣���čl����킯�ɂ͂����܂���B

�@�u����Ȋw�̒������߂����ā|�V�����Ȋw���w�ԏ��N�ցv�Ƃ����w�����W���[�i���x1970�N4�����ւ̓��e�́A�u���ׂ̂�����1970�N�V�w���v���}����w��������ꂽ���̂ł��B�m�O�Y31�́A����Ȋw�����Ȃւ̞~���ƂȂ�s���Ȋw���߂����o���_�Ƃ�������e�Ȃ̂ŁA����w�i���قȂ�46�N�O�̊ϔO�I�ȕ��͂ł��邱�Ƃ͏��m�̏�ň�ǂ��Ă���������K���ł��i�����̐���ŏ��^�B�S���͊�g���㕶�Ɂw���ؐm�O�Y�Z���N�V�����x�����j�B

�@�s���Ȋw�֊e�l�e�l�̂��l���͂���Ǝv���܂����A�s���Ȋw�҈琬�ւ̎�|����ɂȂ�Ɗ肢�܂��B

|

�����W���[�i��1970.4.26���@�@ ���ؐm�O�Y�@�@�@

�@�c���܍ł����߂��Ă���̂́A�ēx�Ȋw�Ƃ͉����̍����ɂ������ǂ�A�u����Ȋw�̒����͉\���v�ɂ��Ă̍ő���̖͍������邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B�c

|

�_�����Ή^���̌o������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���� ���V

�����J�����S���A�������\�B2005�N12�����獂�؊�������B

�@���̓_�����̉͐�J���ւ̔��Ή^���ɒ��N���g��ł��Ă��܂��B2004�N3���܂ł͓����s���Ȋw�������ʼn͐��C�̐������A�Z�p���̌����Ɍg����Ă��܂����B���̎d���̖T��A�_����͌����Ȃǂ̊J�����Ƃɂ���Ă��������̂Ȃ����R�A�l�X�̐����������Ă����̂�ڂ̓�����ɂ��āA���p�̉͐�J�����Ƃ��~�߂邽�߂̊����ɒ��N�ւ���Ă��܂����B

�@�����s��ސE������A���؋v�m�q���獂�؊���̗����A�C�̂��b������܂����B�����g�͏����\���̒��S���߂錴�����ɂ��Ă͖�O���ł���A�ǂ��܂ł����ɗ��Ă邩�A���M�͂Ȃ������̂ł����A�l�X�Ȍ���œ����Ă���s���̊����Ɍ��āA���̊������o�b�N�A�b�v���Ă������؊���̖�������Ϗd�v�ł���A���̈�[��S���邱�ƁA�����āA���h����́E���ؐm�O�Y����̈�u�������p�������Ɋւ��邱�Ƃ��ւ�Ɏv���āA���������������Ă��������܂����B

�@�����A�����ɏA�C�������̂́A�����g���_�����̔��Ή^���ɒǂ��A������┭�\������Ȃ��邱�Ƃ��x�X����܂����B�Ƃ�킯�A�����������̈ȍ~�A���؊���������̑傫�ȓ]�@���}���Ă�������A��q����悤�ɁA���b��_�����͂��߁A�e�n�̃_�����߂�����͐슯���̊����Ԃ��ŋɂ߂Č������ǖʂɂȂ��Ă��āA���͂��̑Ή��ɖZ�E����A���؊���̗����̎d������ꎞ���A���������Ă��܂��܂����B��ϐ\����Ȃ��v���Ă���܂��B

�@���āA�����̎d���͑傫���͓����܂��B��͍��؊���̊����A�����v��A�I�l�ψ��I�o�𗝎���Ƃ��ă`�F�b�N���ď��F���邱�Ƃł��A������͍��؊���̏����ɂ��Ĉӌ����q�ׁA������Ƃ��Ė��N�x�̏��������肷�邱�Ƃł��B�O�҂ɂ��ẮA���؊���͔��Q�̔\�͂������X�������ǂ�S���Ă��܂��̂ŁA����S�z���Ȃ��̂ł����A���؊�����o�����X�̂��銈�������Ă��邩�ǂ����A�����ǂ̕��X�ɉߓx�̕��S�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ȃǂɂ��Ĉӌ����q�ׂ邱�Ƃ�����܂����B

�@��҂̏����ɂ��Ă͑I�l�ψ��̕��X�������\�����ɓǂ�ł܂Ƃ߂��R�����ʂ����Ƃɂ��āA���J�v���[���e�[�V�����ł̔��\�A���^���A�I�l�ψ��E�������������c�_���o�ė�����ŏI��������܂��B�����������\������ǂ�ŁA�R�����ʂ��܂Ƃ߂�I�l�ψ��̕��X�̂���J�ɂ͂�������������v���ł��B�������������A�����\�����ɖڂ�ʂ��܂����A�R�����ʂ��܂Ƃ߂�I�l�ψ��̘J��Ɣ�ׂ�A���̖ʂł̗����̎d���͉_�D�̍�������܂��B

�@�e�s���E�e�c�̂���̏����\���ɑ��鎄�̊�{�I�Ȏ��_�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B

�i�P�j�����͂̊����ł��邱��

�@�ŋ߂͍s���E�o�ϊE���s��������������ނ��߂ɏ��������x�o���邱�Ƃ����Ȃ��炸����܂��̂ŁA�����ƈ�����悷�K�v������܂��B�����͂����؊���̌��_�ł���܂��̂ŁA�p���������܂��Ȑ\���͒Ⴍ�]�����܂����B

�i�Q�j���Ɗi�����A���J�����߂̒������������ł��邱��

�@�����\���҂��ւ��e�[�}�͗l�X�Ȃ��̂ł���܂����A�c�̊������ێ����邽�߂����Ǝv����\���͒Ⴍ�]�����܂����B���Ɗi�����A���J�����߂̒����������������邱�Ƃ��`����Ă���\����I�т܂����B

�i�R�j����Ȃ�̉Ȋw�������邱��

�@���؊���̏����͎s���Ȋw�̂��߂̏����ł�����A����Ȃ�̉Ȋw�������߂��܂��B���������̎�@�ɉȊw�������邱�ƁA������ςݏグ�Ă������̎菇�����m�ł��邱�Ƃ����߂܂����B�Ȋw���ɋ^�₪����A�_���`�ł͂Ȃ����Ǝv����悤�ȏ����\���ɑ��Ă͌������ӌ����q�ׂ܂����B

�@�܂��A�����g���_�����̔��Ή^���ŁA���̏����c�̂ɏ�������\�����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�^����W�J���ׂ��A�K���̎v���ō��؊���ɏ�������\���������X�̋C�������悭������܂��B�����āA�s�����s���銈���ɂ͂��̂��ƌ��x������܂��̂ŁA���̂��Ƃ��悭���܂��Ȃ���Ȃ�܂���B���؊���̏����R���́A�����\���҂̖ڐ��ōs���R���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@

�@�Ō�Ɏ����ւ���Ă���_�����̔��Ή^���̏��q�ׂ����Ǝv���܂��B

�@�����g��40�N�ȏ�A�_�����̉͐�J���̔��Ή^���Ɋւ���Ă��܂������A�c�O�Ȃ���A1990�N��O���܂ł̓_�����̎��Ƃ��~�܂邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����B�ꐶ�����A���Ή^���Ɏ��g�݂܂������A�傫�ȍL��������^���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�������A1990�N�O�ォ�璷�ǐ�͌������Ή^�����S���ɍL����A������_�@�Ƃ��āA�e�n�̉͐�ł��_���≁�Ȃǂ̌v��A���݂��i�߂��Ă��邱�Ƃ𑽂��̎s�����m�邱�ƂɂȂ�A�S���Ń_���≁���̔��Ή^�����W�J�����悤�ɂȂ�܂����B

�@���̂悤�Ȕ��Ή^���̑傫�ȍL�����w�i�Ƃ��āA1997�N�ɉ͐�@�̑�������s���A�͐�̌v�����ɏZ�����Q�悷�铹�������܂����B�����āA1990�N��ɓ����Đ����p���̎��v�̑������~�܂�A�����X���ɂȂ��Ă������ƁA���������w�Ђ������Ă������ƁA�_�������Ή^���̍��܂肪���܂��āA1996�N������_���v�悪���X�Ɏ~�܂�悤�ɂȂ�A2000�N�ɂ͂��Ȃ�̐��̃_�����X�g�b�v����܂����B���܂łɒ��~���ꂽ�_���͏������_�������킹��ƁA��140��ɂ��Ȃ�܂��B���̒��ɂ̓_�����Ή^���̐��ʂƂ��Ď~�܂����_��������������܂����B

�@�������A���b��_�����͂��߂Ƃ��āA�]�O�ʂ�A���i����Ă���_���v������Ȃ��炸����A�����ɂ��_�����i�ƁA�s�������̃_�����Ή^���̂��荇�����W�J����Ă����܂����B���̂悤�ȏŁA�_�����Ή^�����̑��d�グ��2009�N�̖���}�����ɂ��S���̃_�������������A���b��_�����~�����ł����B���̐����Ɋ�Â��A���N���甪�b��_���ȂǁA�v�撆�E���ƒ���84�_�����Ƃ̌����n�܂�܂����B

�@�Ƃ��낪�A���y��ʏȂ̉͐슯���͍I���ɗ�������āA�_�������t�ɐ��i�̂��n�t����^����V�X�e���ɕς��Ă��܂��܂����B�_�����ɂ���āA���b��_�����A���Ή^�����i�߂��Ă����_�����Ƃ̂قƂ�ǂ͐��i����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@�_�����Ή^���̑��d�グ�Ƃ��Ẵ_���������ő����̃_�����Ƃ��X�g�b�v�����͂��ł��������̂��A�S���t�ɁA���_�������X�Ɛ��i����邱�ƂɂȂ�A�_�����Ή^���͍��͌��~�̎���ɂȂ��Ă��܂��B����}�������Ń_�����Ŋ撣�����c��������̂ł����A�������̂��̂����҂�傫�����������Ƃɂ��A�S���̃_�����߂���͈Ó]���A���������ɂȂ��Ă���A�Ȃ�ӂ�\�킸�A�_�����Ƃ������ɐ����i�߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�������A�Q���Ă��肢�Ă��d��������܂���B�S���e�n�ō��������̐l���������Ƃ��Ă��L�Q���v�ȃ_�����̉͐�J�����Ƃ��~�߂悤�ƁA�K���Ɋ撣���Ă��܂��B

�@�_�������ł͂Ȃ��A���̐����͋����I�ɖ��ӂ����E���邱�Ƃ����ʂȂ��A�s���Ă��Ă��܂��B���̂悤�Ȏ���ł��邩�炱���A�s���̊����Ɍ��āA���̊������x�����鍂�؊���̖����̏d�v������w���܂��Ă��Ă���Ǝv���܂��B

�����̖��Ȃ���Â�Ȃ�܂܂Ɂ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�|�{ ���q

������w�o�c�w�����猤���R�[�f�B�l�[�^�[�B��������ЃJ�^���O�n�E�X������G�R�Ђ������ƕ����B2009�N�x����2014�N�܂ō��؊���I�l�ψ��B2015�N5�����獂�؊�������B

�@�u���ؐm�O�Y�s���Ȋw���10�N�̂���݁v�̕Ҏ[����A�����Ƃ����Ԃ�5�N���o�߂��܂����B�u10�N�̂���݁v�Ҏ[����5�������3��11���A���k��k�Ђɂ�镟���������̂������B����܂ł̉��l�ς����ׂĕ��������̂悤�ɂ݂��܂����B���؊���ɂ͈�ʎs�����瑽���̏��������߂鐺�Ɠ����ɑ��z�̊�t�������A�e�n�ŗ����オ�����s�����˔\���莺�̎x���A���̌�̌��q�͎s���ψ���̐ݗ��ƁA�M���̂�����s���Ȋw�҂𑩂˂�g�D�Ƃ��āA�傫�ȍv�����ł����Ƃ�����Ǝv���܂��B�����\�ȎЉ���x����G�l���M�[�V�t�g�̓����A���܂�ɂ��傫�ȋ]���̂����ɂł͂���܂����A����Ə��ɏA������������܂����B���₻�ꂪ���𗧂Ăėh��߂��A���{�ɂ�錴���ĉғ����͂��܂����܂��B��������ڂ���Ɠ����ɁA�����s���ł��Ă��Ȃ������ɏ�Ȃ����������Ă��܂��B

�@�����g�͓����A���k��w�����Ȋw�����Ȃɏ������A���Ŕ�Ђ��܂����B�^�ǂ������ɂ͓����̎���ɖ߂邱�Ƃ��ł��܂������A�e���r�̑O�ŕ�R�ƂȂ��p���Ȃ��A�����Ɗw���A�m�l�̖������F�����ł����B���k��ł͐��ԓK���O���[�o��COE�Ƃ����v���W�F�N�g�̓��C�Ƃ��āA�Љ�I�ӔC�w�������A�Y�w�A�g�R���\�[�V�A���̉^�c�ɓ������Ă��܂����B�k�Ђ���ق�1������ɉ��݂̔�Вn���@���s���A���R�̗͂����������O���[�������v���W�F�N�g�𗧂��グ�A�����h�̌������ȂǁA���k�吶�ԓK���Z���^�[���R�A�ƂȂ萔�X�̒��s���Ă��܂������A�����m�̒ʂ�A�����Љ���o�ς��������������̂Ȃ��v��Ɋ�Â��A���X�Ǝ��R����Ă����܂��B

�@�������A�_�����A���w������肵����A�����_�͎s���Ȋw�ɂƂ��ĈÉ_���������߂Ă���ƍs���Ă��ߌ��ł͂���܂���B�����\�ȎЉ�ɂނ��āA���؊���̃x�[�X�ƂȂ�u����Ȋw�҂��������K�v�ȂƂ��͂Ȃ��ł��傤�B�Ȃ����̂˂�������Ă��邾���ł͎d��������܂���B��w���ɂ����I�����@�֓��ɂ��S����Ȋw�҂͂���͂��ł��B�Y�ƊE�ɂ��ڐ�̗��v������Nj�����o�c�҂���ł͂Ȃ��͂��ł��B�ނ�A�ޏ�����ǂ���������ōs�������A�i�ق̉ۑ肾�Ǝv���Ă��܂��B�n��̓��L�̉ۑ������܂����A���؊���Ƃ��č����10�N���l���鍡�A�s�����J��������̐������s���A�����Z������������������ł��A�͂�݂��Ă��ꂻ���ȉȊw�҂����X�g�A�b�v���Ĉ�l��l�������Ă�����Ƃ��K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B�������鑊��ɂ����������߂邩�����ŁA�u�����\�ȎЉ�̃��f�����@�\���邽�߂̂S�̃V�X�e�������v�i���\�j�������A���݂��ɋ��ʂ���Œ���̃r�W���������ɍ��グ��Ƃ�������NGO�i�`�������E�X�e�b�v�̃t���[�����[�N���Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B�P�Ȃ闝�z��`�ƂƂ炦���邱�Ƃ������A�Ȃ��Ȃ������ʂł͓����������܂��A�g���C���鉿�l�͂���Ǝv���܂��B

|

|

�@�����̖��邢�b���SEALDs�ɑ�\������҂̑䓪�ł͂Ȃ��ł��傤���B�Љ�Ȋw�̕���͋q�ϓI�Ȕ��f��������̂́A�O���[�o���ȎЉ�ɐ����čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���ҒB�̎��݂Ƃ��āA�������ɉ�X��l���w�ԓ_������Ɗ����܂����B������̎s���Ȋw�҂���Ă鎖�����ɂ̖ړI�ł��鍂�؊���Ƃ��āA��������v�����o�[�ANPO��ꎟ���オ�g�̂��͂��āA��҂Ɍ������Ȃ�����A���܂ł��͂т���o�傪�K�v��������܂���B���q�͎�����͏��Ȃ��l���ł��܂�ɂ������̏d�v�ȈČ��ɐU���Ă���悤�Ɍ����܂��B�������̑Ώۂ���͂����A�R�A�̊����Ƃ��ĕʓr�A�\�Z�g�݂����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�i�ތR�w���������ɂ��Ȃ�Ł@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���� ��

������w���_�����B���͔M�H�w�B���R�G�l���M�[�̗��p�E���y�ɂ����w���[���B2003�N9����荂�؊�������B

�@���ܓ��{�ł͋}���Ɂu�R�w�����v���i�݂���B���̂���������2015�N�ɖh�q�Ȃ��u���S�ۏ�Z�p�������i���x�v�Ƃ��������I�������x�̉�����w�Ȃǂ̌����@�ւɋ��߂����ƂɎn�܂��Ă���B���N�x�i2017�N�x�j�͖k�C����w�Ȃǂ�10���ɋy�Ԍ����ۑ肪�̑�����A���łɌ��\���ꂽ�B����܂Łu�R���ړI�̌����͍s��Ȃ��v�Ƃ��Ă������{�w�p��c�ł�������ł���吼�������u�ʓI���q���̂��߂̊�b�I�Ȍ����J���͋��e�����ׂ��ł͂Ȃ����v�Ƃ̎������q�ׂ����Ƃ��_�@�ƂȂ��āu���S�ۏ�Ɗw�p�Ɋւ��錟���ψ���v���������Ă���B���������ۂ̖��Ƃ��Ă��̌������ʓI���q���̂��߂��ۂ��̔��f�͂ł��Ȃ��������ɂ����Ȃ��B�ނ���w�p�̕���ɂ܂ł��������������y��ł������ƂɁA����܂ł̑��ŗm�̓������킸�Ȋw�҂��R�w�����Ɋ������܂�Ă��������j��U��Ԃ�Ƃ��傫�Ȋ뜜�̔O���������Ȃ��B

�@�����A�Ȋw�Z�p�Ȃ���̂͂��ꎩ�́A���X�ɂ��āu���n�̌��v�I�ȐF�ʂ�ттĂ��鑶�݂Ǝ��͗������Ă���B����ł��Ȋw�Z�p�̐i���E�i�W�����}����Љ�Ɏ�����Ă����w�i�ɂ͂��̗L�p�ȑ��ʂւ̊��҂��������邩��ł��낤�B���ʁA�댯�Ȗʂ���ȖʂȂǃ}�C�i�X�ʂɂ��Ă͂��܂�c�_����Ă��Ȃ����������炩�ɂ��邱�Ƃ������S�O����Ă����B�����Ƃ������҂ɂ��Ă݂�ΎЉ�ɖ𗧂L�p�Ȗʂ�V�����ɖڂ��D���߂��ă}�C�i�X�ʂւ̔z���ɓ݊��ɂȂ肪���ł��낤�B�������������悤�Ƃ���ۑ�ɎЉ�I�ȈӋ`�≿�l�����o���Ȃ���Ό����ӗ~�����܂�Ȃ��̂��K�R�ƌ����Ȃ����Ȃ��B���̈���œ����������ʂł����Ă����̉ʎ����ǂ��g�����ɂ���āA���ɉv�������炵����Q�������炵���������B�����Ȃ�ΐ��ɊQ���������炷�ӔC�͈�T�ɂ��̌����J���҂ɂ���ƌ����Ȃ����A�͂��߂���R���ړI�̌����ƈʒu�t����ꂽ��ł̌����ƂȂ�Θb������Ă��悤�B���̂��т̖h�q�Ȃɂ��R�w���������ɎQ�悵�������҂�͂��̕ӂ��ǂ��������[�����Ă�������̂��m�肽���Ƃ���ł�����B

�@���Ȃ݂Ƀi�`�X����̐푈�ƍ߂Ɋւ��āA�����̉Ȋw�҂����́u���������ɂ͐ӔC���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ玩�������͉Ȋw���i�����邱�Ƃ݂̂�Nj����Ă���A���I�ɂӂ�܂����̂�����v�Ƃ����ӎ��������Ă����̂ł͂Ȃ����ƒr�������É���w���_�����́u�Ȋw�҂Ɛ푈�v�Ƒ肵�������Ŏw�E���Ă�����B���������̂悤�Ȍ������ꂩ����ʗp���邾�낤���B

�@���ăA�����J�̉Ȋw�ҁA�I�[�G�������͌R������g���ēG���鑊����E�C���邱�Ƃ������ړI�̒����q���e�Ȃ镺����J���������A���������ނ͂ǂ̂悤�Ȏv���������Ă��̊J���Ɍg������̂��B�����ɂ͌ւ肪�������̂��A���߂����ȂNJ����Ȃ����̂Ȃ̂����A�������낢��z�����Ă������Ƃ��v���o�����B����ɂ��Ă������悤�ȏ����{�ɂ���������ттĂ������Ƃɋ��������B

�@�ߔN�A���{�̍�������w�⌤���@�ւ��Ɨ��s���@�l�g�D�ɉ��҂������Č��������ȑO�Ƒ傫���ϖe���Ă���B�����҂͂�葽���̌����Ɛт������邱�Ƃ�ڕW�ɋ������������A������͊T�ˌ������ʂ̒��ɉ����Ĕz�������ƕ����B����Ȃ����͎����Œ��B�Ƃ��������q�ł͌�����̏o���Ȃǂ��܂�C�ɂ��Ă����Ȃ��B���ꂪ���̂Ƃ��낾�낤�B�h�q�Ȃ͂��̕ӂ̎�݂����܂����p���ČR���֘A�̌�����i�߂悤�Ƃ��Ă���B�e�Ղɑz���ł��悤�����R�A�����������������p�ł��錤���ۑ�͒��ړI�A�ԐړI���킸�R���E�h�q�W�ŁA���̎Y�Ƃ��܂߂Ė𗧂������ȓ��e�̂��̂��嗬�ł��낤�B�Ԉ���Ă����؊������̌��������������߂ĉ��債�Ă���悤�Ȍ������e�̂��̂͂��蓾�Ȃ��B���_�A�h�q�ȊW�̌��������Ɍ��炸���ȏȂ��Ƃ���̌��������ɂ��Ă��Ώۂ͌̍��ؐm�O�Y���`�e���Ă����u�D�F�̗̈�v�ł͌����ĂȂ��B�����E�G�l���M�[����̓x����������قǂ܂łɐ[�������Ă��Љ�͂��܂�����ɐϋɓI�ɑΏ����悤�Ƃ����ԂɎ����Ă��Ȃ��B���̈Ӗ��ō��؊���͋H�L�ȑ��݂ł���B

�@���̌��e���������߂Ă��鍡���A8��15���͏I��̓��A�푈�ɑ��镉�̑��ʂ����낢��Ƌ������Ă��钆�Łu�푈�͍ő�̊��j��s�ׂŁA�G�E�����̋�ʂȂ��l�X�̖�����X�̕�炵�����������D�������Ă����v�Ƃ̎v�����]���������߂�B

�@���łɏq�ׂ��悤�ɓ��{�ł��R�w�������i�����Ƃ��Ă���Ƃ��A�Ȋw�҂����͉Ȋw�I���������܂���̎Љ�I�ȈӖ����l�����Ɍ����ɖ����ɂȂ邱�Ƃ����낤���A�ǂ����Љ�I�Ȏ��o�����悤�����]�݂����B

�������̖ڊo�߂́A�����Ȃ镨���a�����H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�א� �O��

���s���ؑ�w�l���w�������B2001�N�x����2004�N�x�܂ō��؊���I�l�ψ��B2008�N6�����獂�؊�������B���q�͎s���ψ�����ǒ��������B

�@�M�҂́A����n�݂���S�N�Ԃ͑I�l�ψ����A�܂��ŋ߂X�N�Ԃ͗������Ƃ߂Ă����B���ؐm�O�Y�i�m����j���\�z�����u�s���Ȋw�҂̃C���L���x�[�^�v�i�z����j�Ƃ��Ă̎s���Ȋw����Ƃ����ʒu�Â��Ɖۑ�ɂ��ẮA����P�O���N�̋L�O���q�w�P�O�N�̂���݁x�ɏq�ׂ��̂ŁA�����ł͌J��Ԃ��Ȃ��B��{�F���͕ς���Ă��炸�A�ʂ������ʉۑ肪�܂��������Ƃ��c�O�Ȃ���ς���Ă��Ȃ��B�Ƃ܂�A�z����͂���܂��ғ����A�����̐������A�������̉c�݂��A���܂��܂ȏꏊ�Ō��邱�Ƃ��ł���͖̂��������ɐs����B

�@�\���N�̏W���ƍ��q���甼�N��A�����{��k�Ђ��N���A�m���`������Ă����قƂ�ǂ��̒ʂ�̃V�i���I�Ō����̃����g�_�E�����i�s�����B�O��ł��̂́A�܂������K�^�ƌ����ׂ������m��Ȃ��B�m������A�������ɏ\����̓����n�Z�Ƃ����C���[�W�܂ł͕`���Ă��Ȃ������悤�Ɏv�����A�ǂ����낤���B�O���S���[�E���c�R�i�č����q�͋K���ψ���̌��ψ����j�́A�������̂͏�Ɏv�������ʌ`�ŋN����A���ɋN���鎖�̂��S���V�����p�^�[���ŋN���邾�낤�A�ƌx�����邪�A����́w���厖�̂̎���x�i�p���u���̕����v�U�A�O�����j�Őm���w�E�������Ƃł��������B

�@�R�E�P�P�̌��k�́A���[�e�B�[���������Ɩ��̂Ȃ��ŗ��z�������X�𑗂��Ă������̂���������������������h���Ԃ����B�ً}�����v���O�����̔����A���q�͎s���ψ���̎n���A�ϑ������v���W�F�N�g�ȂǁA�u�����œ����˂Ή��̂��߂̎s���Ȋw������v�Ƃ͍̉��������̞��̂��ƁA���ʓI�Ȏ��Ƃ�W�J���Ă����B�����ǂɂƂ��ẮA�g�ɂ���x�������������Ƃɂ��Ȃ����B�X�^�b�t�̊F����ɂ��炽�߂Ċ��ӂ�\�����������B

�@���������A�������́A�������n���A�j��Q�ɂ�����鏕���Č����ȑO�ɂ������đ����Ȃ������߁A����ς荂�؊���͌������S�Ȃ�ł���ˁA�Ƃ̐����i�m��I�ɂ��ے�I�ɂ��j�����Ε������B�������I�l�ψ���ł��A���̂��Ƃɂ��Ă͓x�X�c�_����A�ӌ����ʂ��ʂ�����B����15�N�Ԃ̏����惊�X�g���䗗����������A�K������������F�łȂ����Ƃ͌��ĂƂ��Ǝv���B

�@�s���Ȋw�̎�̂͒N���A�E�ƉȊw�҂̊ւ��̂�����́A���������u�s���v�Ƃ́H�@��A�̃t�@���_�����^���Ȗ₢�ɁA�P��̐����͖����̂��낤���A���������₵�A����ł̎��H���d�ˁA�v�l��[�߂Ă����̂��A�m���g�̃X�^�C���ł����������A���ł��꒹�ł���A�s���Ȋw�҂ɋ��߂��邱�ƂȂ̂��낤�Ǝv���B

�@�s���Ȋw�I�����̎�̂ƂȂ�̂́i�܂��A����ȑO�ɁA���ɋC�Â��A��N�����̂ƂȂ�̂́j�A��Q�����҂ł�������A�Q���̌��n�Z���ł�������A�s��̎x���҂ł�������A�E�ƉȊw�ҁi�₻�̗��j�ł�������A�s���E�̕��ł������肷��B����瑽�l�Ȏ�̂̑Θb�ƘA�g��͍����邱�Ƃ��A�s���Ȋw�̕���ɂƂ��ĕs���̗v�f���B�A�g�Ƃ����ƕ������͂悢���A��Q��s���������t�����錻�n�Z���⏭���̓����҂ɂƂ��āA��s�s�́u�s���v�⑽���҂͉��Q�҂ł�����A�̂��҂��Ȃ�ʑΗ��������ɛs�܂��B�m����̎v�z�����������\�}�Ƃ̊i����ʂ��Č`�����ꂽ���Ƃ��A�����炽�߂Ďv���B

�@�Ƃ���ŁA���؊���̏������Ƃ̈ꕔ��Ƃ��āu�A�W�A�g�v������B�A�W�A�Ƃ����Ă��A�����m�n��A�V�x���A�A�������܂߂āA�L���͈͂���̉��储��э̑����т�����B�����镔�����݂����̂́A�m���g�̓����̐v�ɂ��̂����A���{���u�s���Ȋw�v�̐�i��������A�W�A�ɂ��A�o���悤�A�Ƃ������z�łȂ��������Ƃ����͊m���ł���B���ہA���؊���A�W�A�g�ŏ������Ă����Č��̐��X����͊w����邱�Ƃ������A��p�Ȋw�⇀���҂̓���Ƃ��ẲȊw���ł͂Ȃ����H���l����q���g�ɖ����Ă���B�z�M�҂̐��������A�m���m�[�j���[�N�X�E�A�W�A�E�t�H�[�����iNNAF�j�Ɋւ��A�A�W�A�e�n�̔������Z���^����y�n������蓬��������l�X�ƒ��ڌ𗬂������Ƃ��A���؊���Ɂu�A�W�A�g�v��݂���Ƃ����\�z�ɑ傫����p�����̂ł͂Ȃ����B�i�m�[�j���N�X�E�A�W�A�E�t�H�[�����̗��j�Ɛ��_�ɂ��ẮA��N���s���ꂽ�n�j�Ёw�������Ƃ߂�A�W�A�̐l�тƁx���Q�Ƃ��ꂽ���j�B

�@���Ȃ݂ɁA�O����q�Ɋ��ٕ��̕W��u�E�ƉȊw�҂̗��͛z����̂Ȃ��Ŏs���Ȋw�҂̖������邩�H�v�́A�������t�B���b�v�E�j�E�f�B�b�N�̂�����ł������B����ٕ̐��ł́A���C�Â��̕������낤���A�I�����B�G�E���V�A���̖��Ȃ̃^�C�g�����ؗp�����B�M�҂̕Έ������Ƃƍ�ȉƂł���B�u�V�x���E�X�A�t�H�[���ɂ͂������܂��B�G���K�[�A���V�A���̓_�����ȁB���i���ȁB�N��ȁv�ƌ����Ă����m����i2000�N7��27���t�A���M�j�͋���邩������Ȃ��B�f�B�b�N�̕`���f�B�X�g�s�A��m���͂����Ăǂ����Ă������A�������炵���̂͐S�c��ł���B

�����I�l�ߒ��Ɋւ���Ďv�����Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�R�� ����

�����كA�W�A�����m��w�A�W�A�����m�w���y�����B2010�N�x����2015�N�x�܂ō��؊���I�l�ψ��i2010-11�N�x�͌���I�l�ψ��j�B2016�N5����荂�؊�������B

�@����܂�6�N�ɂ킽��A���ؐm�O�Y�s���Ȋw����ɂ����đI�l�ψ��������Ē��������A���Â������邱�Ƃ́A�S���E�A�W�A���牞�傳�����X�̔M�ӂ��B�����Ă��̔M�ӂɒ��J�ɓ����悤�Ƃ��鎖���ǂ̕��X�̑�ςȓ����Ԃ�ł���B

�@�e�n�Ŋ���Ă���s���̑z����ЂƂ́A�������̐l�����̐l���Ƃ��d�Ȃ�A��ϔM�����̂�����B���̂悤�ȕ��X���������鍂�؊���ł��邪�A�\���҂��炷��A���Ԃ�i�����Ɓj��ςȏ������I�ł��낤�B

�@�\�����ɂ��I�l�́A�ǂ̏������R���ł����邱�Ƃ����A�܂��A���̐R���ߒ��ŏ��ނɖڂ�ʂ��l�̐��������B�I�l�ψ����ǂނ��̂S�����A�S�����ڂ�ʂ��Ă��邽�߁A�ψ���łׂ͍��ȓ��e�ɂ��ċc�_���N���邱�Ƃ������B�����̕������ނɖڂ�ʂ����̂ŁA���̐\�����ɂ̂ב������Ԃ���₳���B

�@�����āA��r�I�����z���������ɂ��ւ�炸�A���ސR����ʂ菕�����̌��ɂȂ�A�u���J�v���[���e�[�V�����v�Ŕ��\���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ł́A���ނ����ɓǂ�ł���I�l�ψ��E�����݂̂łȂ��A���؊���̎x���҂��ʂ̕����Q������Ă��邽�߁A���̐l�����ɂ��Z�����ԂŁA���g�̌����̔w�i�A����������������ۂ̎g�����A���̗L�����A�����̓W�]�ȂǁA�ؓ���ʂ��Ĕ��M���邱�Ƃ����߂���B���A��ꂩ��̎���⌤�����e����A�C�f�A�Ȃǂɂ���������A�悢�Ǝv������̂͌v��Ɏ����ꂽ�肷�邱�Ƃ��]�܂��B

�@�����̑������܂��Ă����������⌤�C�I����ɂ́A�Ăсu���ʔ��\��v�Ƃ��Č��J�ł̔��\���҂��Ă���B���̍ۂɁA������Ə������̎g������s�������e�������Ȃ���A�Ăщ��傷��ۂɂ��ꂪ�]���̏o���_�ɂȂ��Ă��܂��i���\�������X�͖{���ɋْ�����Ă��邱�Ƃł��傤�I�j�B���̌�̕��̈ꕔ���E�F�u�Ō��J�ƂȂ�A���g�̊����̐�`�ɂ��Ȃ�Ȃ�����A�x���҂���̖ڂɂ��炳��Ă��܂��B

�@�����g�����c�̂Ɍ�����\�������邱�Ƃ͂��邪�A���̂悤�ɉ��x������̌����̐U��Ԃ�𔗂��A������s����ψ��ƈꏏ�ɐ������Ă����ߒ������鏕�����́A��ϒ������̂ł͂Ȃ����낤���B���ꂪ���؊���̓������̓����ł���A�����҂��Љ�ƌq����d�g�݂Ȃ̂ł��邪�A���̕��A�҂⎖���ǂ̕��X�̎d���͑�ς��B

�@�����g�̔��Ȃ��ׂ��_�́A�u���J�v���[���v���ł̉��ł̎��₪�A���ɏ����������������Ă��܂����������邩������Ȃ����Ƃł���B�v�_���������m�ɂł��Ȃ������������B�������҂̕��X�̔M�S�Ȃ������ɂ́A�������S����h�ӂ�\���Ă���B����Ƃ͕ʂɁA�I�l��������Ƃ��ẮA�ǂ����Ă����̎҂̕��X�̌��ɁA��������̗��I�c�̂̎p��A�������e�̋L�ڂ͂��܈���ł��������A���؊����ʂ��Ĉ���ݏo�����������l�����̔M���v���������Ă��܂��̂��B���̂��ߏ��������c�̂ɂ́A���������Ɂu���̈Č����ʂ��Ď����B���������̂Ȃ瓖����O���ȁv�Ǝv���Ă��炦��悤�Ȏ��̂��錤���A�[���̂������W�����Ѝs���Ăق����Ƌ�������Ă��܂��B

�@�܂��A���؊�����̂������̕��X�̂���t��A���ؐm�O�Y������͂��߁A���S���Ȃ�ɂȂ���������̈②�Ő��藧���Ă��邱�Ƃ�����A�����Ă�����X�Ɋ��҂��傫��������d�g�݂ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B

�@�l�X�ȓ_�ŁA�I�l�ߒ��ɂ����ĕ��S�������邱�Ƃ����邩�Ƃ͎v�����A���̂悤�ȑI�l�v���Z�X�̒��ŁA�������g�̍l������������A�ڕW����܂�A��������̌�̊����ɑ�ϖ��ɗ������Ƃ��������������B

�@���Ђ��́u��₱�����v�v���Z�X�̂��鍂�؊���̏������Ƃɂǂ�ǂ풸���A�S��������H�҂��W�܂���݂Ȃ��ӌ���������A���\��̗�܂���A�h�o�C�X�����A�V�������Ԃ�C�o���Əo���A������₷�����m�ɓW�]��`������K��A���y����Œ�����ƐɊ肤�B

�@�����ď������ɐ\������Ȃ������A���������őS���̊��E�s���Ȋw����̓�������C�ɂ킩��u���J�v���[���e�[�V�����v��u���ʔ��\��v�ɋC�y�ɑ������^�ђ��������B

���؊��������肪���Ă��悢���낤�S�̂��Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�l�ψ��@��c ����

�����c�������@�l�s���Ȋw��������\�B2013�N�x���獂�؊���I�l�ψ��B

�@���͂����R�N�قǑI�l�ψ��߂Ă��܂����B�Ȋw�Z�p���L���[���������̐����ɐZ�����A���̂��ƂƑ��܂��ĐV���Ȗ�肪���X�Ɛ�����Ȃ��ŁA�u�s���Ȋw�v�̕K�v���͂܂��܂����܂��Ă���Ǝv���܂����A���؊�������̕��y�ɑ傫���v�������Ă������Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł��傤�B�I�l��x���̂�������u�s���Ȋw�v�̕��y�⋭���ɏƂ炵�āA�ǂ����P���Ă������́A�x���������X����̕��ӂ܂��āA�����̖�����ψ��̕��X���_����ł��傤����A���͕��i����u�s���Ȋw�v��W�Ԃ���NPO���������Ă���҂Ƃ��āA����������ϓ_����q�ׂĂ݂܂��B���؊��������肪���Ă݂�Ƃ悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���邱�Ƃ��S�����Ă݂܂����B

�i�P�j���݂̑�w�́u����Ɨ��̊w��̕{�v����܂��܂��������낤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ�����B�s���Ȋw�I�����ȂǁA�Ƃ�킯���R�Ȋw�n�̌����҂�ɂ́A���悢��]�ݓ�Ȃ��Ă���B��w���̂ɂ���������ϊv���Ă����͂͂قڂȂ��A�ƌ�����B�������A����͉Ȋw���Ȃ����߂̐l�ނ����Y���A�����͑�w�ɂ���A��������Ă͎s���Ȋw����ׂ�ƂȂ邾�낤�B�����ŋ��߂����̕����́A�s���Ȋw�I�ۑ�Ɏs���Ȋw�I�A�v���[�`�Œ��ނ��Ƃ��A��w�̌����҂ɏ��シ�邱�Ƃ��B�Ƃ�킯NPO�i�Ȃǂ̖��Ԃ̊����c�́j�Ƃ̋����������d�g��ł�����悤�ɂ��āA�Ȍ���ANPO�Ǝ������A���؊�������Ȃǂ��_��ɑg�ݍ��킹�Ďg����悤�ɂ���Ƃ悢�B��w�����҂̑���NPO�̑��̑o���ɂƂ��āA���ꂼ��P�Ƃł͂Ȃ����Ȃ��[�݂ƌ��݂������Ɏ�������ׂ��A�ٖ��ȘA�g��z�����Ƃ���ł��낤�B

�i�Q�j�s���Ȋw�I�ۑ�́A�j�E���q�́A�G�l���M�[�A���̗̈�ɂƂǂ܂�Ȃ��B��������A�h�ЁA�Z��E���z�A�H�AIT��l�H�m�\�A�R���A��X�̌����J�����ƁA�Ȋw�Z�p����A�Ȋw����c�c�Ɣ��ɑ���ɂ킽��B��肪�G��I�������茰�݉����Ă��Ȃ������肷�邽�߂ɁA���m�Ȓ��������Ƃ��đg�ݏグ�邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��̈�����Ȃ��Ȃ��B�u���A�s���Ȋw�I��������������߂�����͉����v�����R�ȋc�_�ɂ���āA����߂Ă����@������Ă悢�̂ł͂Ȃ����낤���B�܂��A�l�X�Ȍ����҂�l�X�Ȗ��Ԓc�̂ɂ���ĂȂ���钲���̂����A�s���Ȋw�I�����Ƃ��č����Ӌ`��L������̂��A�N�Ԃɐ����ł��������Ă������Ƃ������Ă悢���낤�B

�i�R�j���؊�������������Č��̂����A�U��Ԃ��Ă݂ĎЉ�I�ɂ���Ȃ�ɑ傫�Ȑ��ʂ�ł���Ɣ��f�ł�����̂̂��������Ƃ肠���āA���̒��������̑g�ݕ��A�i�ߕ��A�܂Ƃߕ��c�c�Ƃ������u�����v�̃m�E�n�E�𒊏o���A�������Ă������Ƃ��ł���A����̉��傷��c�́E�l�ɂƂ��ėL�p���낤�B����́u�s���Ȋw�v�̕��@�_��b���Ă��������ł��K�v�ȍ�Ƃ��Ǝv����B

�i�S�j�Ȋw�Z�p�Ɋ֘A���鐭���I�Ȗ��ł́A���̖��̓��e�ɂ���Ȃ�ɍ��x�ȉȊw�Z�p�̒m�����܂܂��B���ꂪ���߂ɁA�߂������ȁA�����̂̋c����s���S���҂ƒ����Ȓ��̒S�������̊Ԃł́A��肻�̂��̗������̑��_���̔\�͂̌��u�͂��܂�ɂ��傫���B�����̂�����{�s�̌���ƂȂ��Ă���ɂ�������炸�A����̓��ۂ̔��f���قƂ�ǂȂ����Ȃ��܂܁A�u�ォ��~��Ă���܂܂Ɂv�����i�ނƌ����Ă悢�i��F����10��������{�����u�O�Ύ���Ώۂɂ���B�^�̉��̗\�h�ڎ�v�j�B��Q�⑹�Q��������O�ɁA�����������m��v���鐭��̐���̔��f���A����`���E����ɗ^��҂̊ԂœI�m�ɂȂ�����悤�ɂ��邱�Ƃ��A����̎s���Ȋw�̏d�v�Ȗ�ڂ̈�ł��낤�B���Ȃ킿�A���؊���ɂ����ẮA�u���鎩���̂̋c����s���W�҂�̗v�����āA�֘A������m�̊��p���L�������҂�ɑi���A����ɉe����^����g�D�����������Ɏx��������A�Ƃ������Ƃ��l������B

15���N���J�t�H�[�����ւ̃R�����g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�l�ψ��@���V �ˎi

���W���[�i���X�g�A�ъڑ����˔\�G�R���W�[����������b�l�B2015�N�x���獂�؊���I�l�ψ��B

�@�����g�͌����҂ł͂���܂��A����܂Ŏ��R������ۑS�A�G�l���M�[���ȂǂɊւ��āA�s���̗��ꂩ�璲���ɎQ�������蒲���̃R�[�f�B�l�[�g���s�����肵�Ă��܂����B�������ъڑ��̃o�C�I�}�X�G�l���M�[������3�E11�ȑO����ւ���Ă������Ƃ���A���{��w�̎����_�i������Ǝ��̒��ォ�瑺�̎x���������s���A2�T�Ԍ�ɂ͋��s��w���q�F�������̍����N���i���E�������j��Ɖ��������ɓ���܂����B�����͂��̌����I�ɑ����Ă���A�܂������̔��Ȃǂ̕������Ȃǂ����{����ƂƂ��ɁA�����t�B�[���h�Ƃ��錤���҂̎�`���Ȃǂ��s���Ă��܂����B

�@���������o���̒��ŁA���R����Ɋւ�镪��ł́A��匤���҂Ǝs���̘A�g�⋤����Ƃ͌������Ȃ����̂ƍl���Ă��܂��B90�N�ォ�瑱���Ă���A�g�E�L���E�T���V���E�E�I�̐��������ł́A�L�͂Ȏs�����Q�����Đ����n�����A���̏��������҂�������͂���Ƃ����`�Ńf�[�^��~�ς��A��M�������҂Ǝs���o���̋��͂̂��Ƃōs���Ă��܂��B�����������������́A�����҂����ł͂Ȃ����Ȃ����̂ł����A����Ő��I�Ȓm���⒲�����͎�@�������Ȃ��s�������łł�����̂ł��Ȃ��ƍl���܂��B�����������̏��݂ɋC�Â����Ƃ͎s���̑��ɑ����킯�ŁA�����҂Ǝs���Ƃ̍L�͂ȃR���{���[�V�����́A�s���Ȋw�Ƃ������̂��l����Ƃ��ɏd�v�Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B�ъڑ��ȂǕ��˔\�����n�ł́A�����̌����҂����˔\�̐����e�����������{���Ă���A�������̒����ɂ͎����g������`���������Ă��������܂������A������܂������҂ɂƂ��Ă͑�ςȍ�Ƃł���A��葽���̃T���v�����W�߂邽�߂ɂ͎s���Q���Ƃ�����@���Ƃ邱�Ƃ��L���ł��낤�Ɗ����Ă��܂��B

�@������������������ʂ��s���̑��͉Ȋw�I�Ȓm����o���邱�Ƃ��ł��܂����A���ɂ��Ă̌[�ւ�[�������҂ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���؊���̖����Ƃ��āA�s���̑�����̖��ӎ�����Ƃƌ��т���������d�v���Ǝv���Ă��܂��B

�@�������b�l�Ƃ��Ď������A��������ƂƂ��ɗ����グ���ъڑ����˔\�G�R���W�[������iIISORA�A��؏��I�l�ψ��ɂ��Q�����Ă��������Ă��܂��j�͎��R�Ȋw�A�Љ�Ȋw�̌����҂����łȂ��A�W���[�i���X�g��s���A�������Q�������������ł̍L�Ăȃv���b�g�t�H�[���ł���A�܂��Ɏs���Ȋw�̎��H�̏�Ƃ��ċ@�\����悤�ɂȂ��Ă��Ă���Ǝv���Ă��܂��B�s���Ȋw�Ƃ������t�ɖ��m�Ȓ�`������킯�ł͂���܂��A���܂��܂Ȑ�匤���҂��s���ƂƂ��ɍ��グ��Ȋw���A����܂ł̌o�����玄�̒��ɏo���オ�����s���Ȋw�̃C���[�W�ł��B

�@�����g�͗��n�o�g�ł͂���܂����A����܂ł��܂�u�T�C�G���e�B�t�B�N�v�Ƃ������t���悭�������Ă��܂���ł����B����AIISORA�̊����Ō����҂̕��X�Ƃ��ꏏ�����Ă��������āA�Ȋw�I�Ȃ��̂̌������@�ɂ��Ă����łȂ��A�����̋C�Â�������܂����B�t�Ɍ����҂̊F������A�����n��K���Q�Z���ƂƂ��Ɋ������钆�ŏ��Ȃ���ʋC�Â�������A�����̃q���g��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

����ɗ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�l�ψ��@��� ��

��������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȋ����B2012�N�x���獂�؊���I�l�ψ��i2012-13�N�x�͌���I�l�ψ��j�B

�@���吅�Y�w�Ȃ̋����ł͂����Ă����Y�̌���Ƃ͒��������ޖƉu�w�Ƃ�����b�����Ɍg����Ă������ɂƂ��āA�C��ۈ����Ƃ��āA�����s���Q�ǐE���Ƃ��Č��Q�Ɠ����Ă����c�K�@������́u���ꂪ�厖���A����ɍs���v�Ƃ������t�͋��ɓ˂��h�������B���ꂩ�琔�N������1988�N�A���ꂪ����ɉ��������Ă����B����߂��Ɍv�悳�ꂽ���H���ݎ��Ƃ̊��e���]�����̂ł���߂��ɕ��𗧂Ă����́A���Ή^���Ɉ������܂�A���ɂ͒��S�l���ɍՂ�グ���Ă��܂����̂ł���B�S���Ȃ�O�N�i1999�N�j�̍��ؐm�O�Y����Ɉ�x����������������܂����̓����̍Œ��ŁA���ݒ��~�����߂��s���i�ׂɑ���ō��ق̔s�i�������o�钼�O�������B��������ƍ�����ꂽ�Ռ��ł��̎��ǂ�Șb���������͊o���Ă��Ȃ����A�E�𓊂��ł��Ď����̐��̈�Ŏs���Ȋw�Ɏ��g��ł����������O�ɂ��āA���H���Ŋ������Ă͂��Ă����O�̂���Έ��S�n�тɂ������͋C��ꂷ�����ł������B�����Ƒ����o����Ă��������������A�����������Ă����������������B

�@�s�i�̗��N�A2000�N�ɂ͕l���ɂ��镍�����Y�������̋����ɏ��C�������Ƃ��瓹�H���ɏ\���͂������Ȃ��Ȃ�A2004�N�ɂ͎�����̉^���I����錾�����B�l���ł͏[���������������𑗂邱�Ƃ��ł������A��N���}������̌������������B����Ȃ炢���������Ƃ͉����A�Ȋw�I�m�����s���̂��߂ɖ𗧂Ă悤�ƍl���Ă����Ƃ���ɍ��؊������̈ē��ɐڂ��A2012�N�̏H�������̑I�l�ψ��ɏA�C�����B

�@�ސE�����2013�N5���A�����̂��ߒr�ŃR�C�̖Ɖu�n�ׂ�Ε��ː��̉e����K�ɕ]���ł���̂ł͂Ȃ����ƋC�Â��A�x����Ȃ��玩�Ȏ����Ŏ��R�C�܂܂Ȓ����������n�߂��B�e�n�̏����Ȃ��ߒr�ŃR�C��ނ�グ�āA���ː��Z�V�E���ʂƌ��t��Ɖu�n�g�D�̌������ʂƂ��r���邱�Ƃɂ��픘�̉e���𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ���Ƃ����̂������̍��q�ł���B���ޖƉu�̃v���Ƃ��Ď��M�������Ē����ɗՂ��A����ꓬ�������Ă���B������ɂ͉����y�Ȃ����A�悤�₭�{�Ƃ̐��m��������Ɋ������@����̂�����ȒP�ɂ�����߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B�C�́A�̗͂��������茻��ɗ����ĒNj����Ă��������Ǝv���Ă���B

�@�I�l�ψ��Ƃ��ĉ��发�ނ����čs���ƁA�ꂵ������ɂ��������������s�����Ȋw�����ǂ���Ɍ���œ������Ƃ���p�������яオ���Ă���B�������A����Ɍ��������Ă���悤�Ɋ������Ȃ��\����A�Ȋw�Ƃ��Ă̎����\���Ƃ͂����Ȃ��\���������āA�����䂢�v������������B�I�l�ψ��̖����͍��̉Ȋw������⏕���̂悤�ɉ���ۑ���ӂ邢�ɂ����邾���ł͂��܂Ȃ��͂����B�s�̑��ƂȂ����ۑ�ł��A�H�v����ŗD�ꂽ�����ɂȂ�̂Ȃ猵�����ӌ����ϋɓI�ɏq�ׂĎ菕��������������ʂ��������Ǝv���B�����g�A���ː��e�������̉ߒ��ŕ����̌���𒆐S�ɑ����̎s���c�̂Ƃ̌𗬂����܂ꂽ���A�Ȋw�I�ȑ��ʂ��炻�������c�̂��x�����čs�����Ƃɂ͂�肪����������B���؊���Ƃ��ď����ȊO�̌`�Ŏs���Ȋw���x��������݂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤���B

�@������ꌴ���̎��̂́A�ǐS���̂ĂČ��͎҂Ɍ}������Ȋw�҂̑��݂��L�����ɒm�炵�߂邱�ƂƂȂ����B����ɂ͂�����������Ȋw�҂Ƃ̑Ό���]�V�Ȃ�����Ă��鑽���̎s��������B���͂̉��\�ɒ�R����s�����Ȋw�I�ȗ͂�����菕��������̂����؊���̎g���ł���B�v���ɂ�錤���ł��f�l�̉Ȋw�I�Ȋ����ł��\��Ȃ����A�ϔO�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ڌ���ɗ����āA���邢�͌���Ɋ��Y���ĂȂ���銈����l�X�Ȍ`�ʼn����������B����̊����ւ̎x�����L���邽�߂ɁA���؊��������ɑ傫�����W���čs�����Ƃ�����Ď~�܂Ȃ��B

�s���Ȋw�Ƃ̏o��Ɗ��ҁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�l�ψ��@�g�X �O�q

�����������g���p���V�X�e�������������B2014�N�x���獂�؊���I�l�ψ��i2014-15�N�x�͌���I�l�ψ��j�B

�@�����u�s���Ȋw�v�Ƃ������t�ɏ��߂ďo������̂́A�����ōw���������ؐm�O�Y����́w�����R���ǂ��݂邩�x�Ƃ����{�������Ǝv���܂��B���̍��A�����Ŗ�⋍���A�����ȂǂƂ�������ɁA�D�݂̊G�{�⋻���[���{��z�B���Ă��炤���Ƃ́A�q��Ē��̎��̏����Ȋy���݂ł�����܂����B�������A�����͂Ȃ��Ȃ��{�Ƃ�����������������Ƃ��ł����A�ǂݗ����Ă����Ǝv���܂��B

�@������x�A���̖{��ǂݕԂ����̂́A2007�N���������ł��傤���B�Z�������ď����H��̖{�i�ғ��Ɍ����������̒��ł����B�ւ���Ă��������̖����Ƃ��āA�g�D�Ƃ��Ă��̖��ɂǂ����������Ă��������l���邽�߂ɂ́A�������ĉ����낤�A�ď������ĉ����낤����n�܂�A����܂ł̓��{�̃G�l���M�[����ɂ��Ċw�сA�����邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ�܂���ł����B���s��w�̏��o�搶�ɂ����ł��������Ă��b���f������A�o�Y�ȁA���q�͋@�\�̕����������������������A���̌��ʂƂ��āA�ď����H��̖{�i�ғ��̒��~�����߂鏐�������Ɏ��g�ނ��Ƃ����߂܂����B

�@���̉ߒ��ł́A�c���Ȏv�������߂��܂����B���m�Ɠ��m�̎��R�ς̈Ⴂ��Ȋw�̖\���ȂǁA�l���邱�Ƃ͂�������܂����B�m�O�Y����̖{�����߂Ď�ɂƂ�A�ǂݐi�߂Ă��������Ɋm�M�����̂́A�s���Ȋw�Ƃ������̂͐l�Ԃ̘�������Ȋw�̖\�����������邽�߂ɐ��܂ꂽ���̂��Ƃ������Ƃł����B�����āA2011�N�̑�k�Ђƌ������́B�G�l���M�[������܂߂āA�l�Ɛl�A�l�Ǝ��R����������Љ���߂����āA���{�͑傫���ς��͂��ł����B�Ƃ��낪�A���ꂩ��5�N�����o�Ƃ��Ƃ��Ă��鍡�A���̕��j�͋��ԈˑR�Ƃ������̂ɋt�s���Ă��܂��B���̉āA�܂��������͍R�c�̐��̒��ł̌����ĉғ���ڂ̓�����ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B���_�����ł́A�����̉ߔ����������ĉғ��ɂ͔��Ƃ����f�[�^������܂��B�܂����Ă����̓͂��Ȃ����O���ƂƂ��ɁA��͂艽�Ƃ��Ă��A�����Ǝs�����w�сA�͂����Ȃ���Ǝv���܂��B

�@�����ł�����߂Ă͂����Ȃ��ƁA�����̎s�����l���A�s�����Ă��܂��B�����A���T���j�[���ɂ́A�n���̒��ԂƋ߂��̉w���Łu��������Ȃ��v�̃A�s�[���𑱂��Ă��܂��B��T�ŁA���ł�142����}���܂����B�u�撣���Ăˁv�Ɛ����������邱�Ƃ͂����Ă��A�₽���ڂŌ���ꂽ���Ƃ͂���܂���B����͑傫�������Ă��܂��B

�@�s�����o�̑��̍��^�����u�������́v�ɂ��Ă������߂ɂ́A�M���ł���f�[�^��w�p�I�A�Z�p�I�ȃT�|�[�g���܂߂āA������ɂ킽��ǎ�������Ƃ̗͂邱�Ƃ��K�v�ł��B���������邾���łȂ��A�ΈĂ�ʂ̑I���������A�\�����������������B���؊����15�N�́A���������n���Ȍ���������l�ވ琬�A�s���A�g�̓����ɂƂ��đ傫�ȗ͂����ė�܂��ƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�������������������\�◠�Ŏx���Ă���ꂽ�����̐l�X�̗͂��傫���Ǝv���܂��B

�@����Љ�ɂ́A���q�͂����ł͂Ȃ��A�_��≻�w�����A�n�����g���A��`�q�g�݊����A����ɂ̓Q�m���ҏW�ȂǁA���܂��܂ȎЉ����s�މۑ肪���₿�܂���B������l����ƁA�s���Ȋw�͏I���̂Ȃ��^���ɈႢ����܂���B�V�����Z�p�́A���̎���������Ɏ��g�ސl�����ɂƂ��Ă̓I���`���̂悤�ɖʔ������̂̂悤�ł��B�������̒��ł́A��i�I�Ƃ����Z�p�J������ʂɂ͒m���Ȃ��܂ܐi�߂��Ă��邱�Ƃ��������ł��B����ׂ��p�́A�V���ȋZ�p�J���Ȃǂ��s�����m��A�w�сA���ʗ����̏�ŊJ���ꂽ�_�c���d�˂āA���ʔF����������̂���K�������邱�Ƃ��Ǝv���܂��B������̎��ɂ́A����Љ���\������l�A�����Đl�X�Ƃ��Ă̐ߓx��ϗ����A�m���A����������܂��B�A�W�A�g�̑I�l�ł́A�������i�����u�J���v�Ƃ������ڂŁA���n�̓`���╶���A���ȂǂɑŌ��I�ȉe����^�������Ă��鎖��̑����ɑ傫�Ȍ˘f���������܂����B���̂悤�ȁu�J���v�Ƃ������O�́u�x�z�v�́A�B��Ėڗ����Ȃ���������܂��A�����哱�A�o�ϗD��ŃA�W�A���͂��߂Ƃ����r�㍑�Ɍ����═������悤�ȍs�ׂƁA�����ĈႢ�͂Ȃ������ł��B

�@�����ɗ��āA���{�w�p��c�ł��A�h�q�Ȃ̗\�Z��O���ɁA���ێ����Ă����u�R���ړI�̉Ȋw�����̔ے�v���Č������铮�����n�܂����ƕ���Ă��܂��B����܂ł��A������͗t�܂��܂߂Ă��܂��܂ȋZ�p�J�����A�푈�̂��߂̎Y�w�A�g�̌R���������琶�܂�Ă������Ƃ��m���Ă��܂��B����A���؊�����߂����s���Ȋw�́A����܂œ��l�ɂ��ꂩ����A���a���u�����鍑���I�^���̎��ƂȂ�A�V���Ȏ���Ɍ��������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B2014�N9������I�l�ψ��Ƃ��Ċւ�钆�ł́A��������������肢���`�ɂ��Ă������߂̎u���琶�܂ꂽ����I�Ȏ��g�݂ɁA�������G��邱�Ƃ��ł��܂����B���͐��Ƃł͂���܂��A���̑I�l�ψ��̊F����Ƃ̏W�c�I�ȑI�l��ʂ��Ċw���Ă��������Ȃ���A�s��������������邱�Ƃ̂ł���v���W�F�N�g���Љ�ɍv�����Ă����p��A�������̂��錤���҂��s���̕s���Ɋ��Y���n��̒��ň���Ă����p���A������Ă��������Ǝv���܂��B

�u�s���Ȋw�v�̐����A����̖����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ږ�@���� �L��

�k���w����w�o�ϊw�������A�k�C����w���_�����B2002�N�x����2007�N�x�܂ō��؊���I�l�ψ��B2008�N�x���獂�؊���ږ�B

�@���؊���̊����̈Ӗ��́A�m�O�Y�������o�����u�s���Ȋw�v�A�u�s���Ȋw�ҁv�Ƃ����l�����������̂��̂Ƃ��Ĉ�ĂĂ������Ƃɂ������Ǝv���܂��B15�N�ԂƂ������Ԃ́A���̐��ʂ�������ɂ́A�܂��Z������Ƃ������邩������܂��A���̂������ɕ�����ꌴ�����̂����������ƂŁA�u�s���Ȋw�v�͋t�ɑ傫���������邫���������悤�ȋC�����܂��B���{�ŏ��߂ċN�������x���V�̌������̂́A�������ӂ����łȂ��A�����{�E�k���{�S�̂ɐ[���ȉe���������炵�A���ː������ɂ�鉘����Q�ƁA�V���Ȍ������̂�h�����߂ɁA�Z�����炪�l���A�s�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������o���܂����B���̂Ȃ��ŁA�Z�����Ȋw����A�Ƃ����u�s���Ȋw�v���A����܂łƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ����炢�����̏ꏊ�ŁA���܂��܂Ȑl�B�ɂ���Ă����A���ݏo����Ă����悤�Ɏv���܂��B2011�N~12�N�ȍ~�̍��؊���́A�����̓����ɐv���ɑΉ����A�V���ɐ��܂ꂽ����������ɑ傫���L����菕�������Ă����Ǝv���܂��B

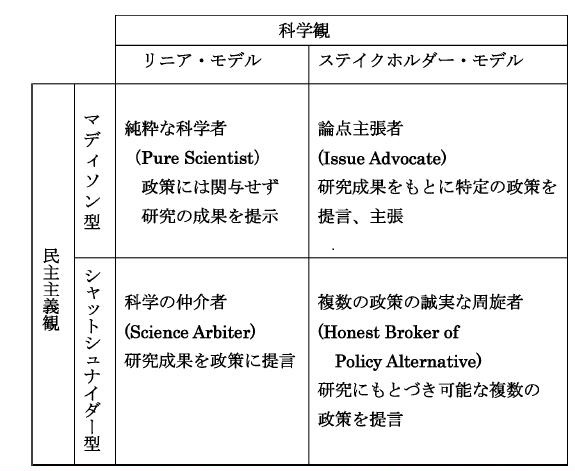

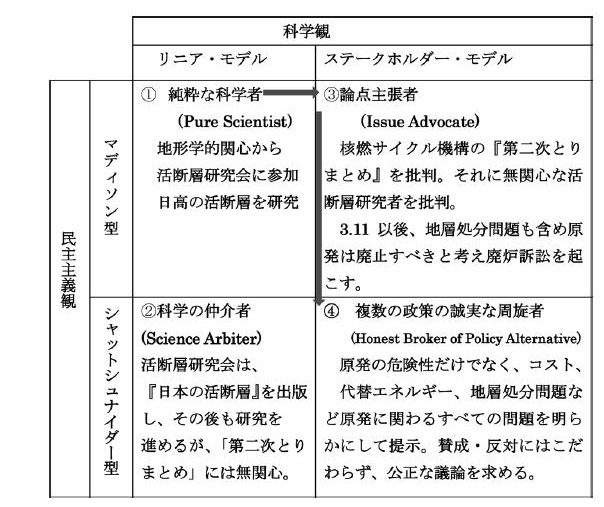

�@�����ۂ��ŁA�����������̂́A�����j�~�ł��Ȃ���������܂ł̉Ȋw��Ȋw�҂̂�����ɑ傫�ȋ^��𓊂������A�Ȋw��Ȋw�҂ւ̕s�M������I�Ȃ��̂ɂ��܂����B�Ȋw�҂͎Љ�Ƃ͖��W�ł͂��肦���A�Љ���ɑ��Ăǂ̂悤�ȑԓx���Ƃ邩�Ƃ������Ƃ��Ȋw�҂͌���������邱�ƂɂȂ����̂ł��B�Ȋw�҂́A��������̒m�I�D��S�̕����܂܂Ɍ����ɖv�����Ă���悢�A�Ƃ����f�p�ȉȊw�Ҋς́A���͂�藧���Ȃ��Ȃ����Ƃ�������Ǝv���܂��B�Ȋw�ƎЉ�̊W���������Ă����s���P�́A2007�N�ɁA�Ȋw�҂�����ɑ��ĂƂ�ԓx�ɂ���āA�Ȋw�҂�}�P�̂悤��4�̗ތ^�ɋ敪���܂����iPielke�2007�j�B�����̃��j�A�E���f���́A�]���̉Ȋw�҂̂悤�ɁA�����Љ�ɑ��Ă͊S���������A�������������ɂ�������ł���Ȋw�҂̃^�C�v�ł��B���̂Ȃ��ŁA��́A�����Ɍ������������Ă���Ȋw�ҁA���́A�R�c��Ȃǂ��狁�߂���Έӌ����o���A�Ƃ������I�ȑԓx�Ő���Ɋւ��Ȋw�҂��w���܂��B

�}�P�@�s���P�ɂ��Ȋw�҂̎l�ތ^�敪�i����A2016�j |

�@�����ۂ��E�����́A���ɁA���炪�X�e�C�N�z���_�[�i���Q�W�ҁj�Ƃ��Đ���ɉ�����悤�Ƃ���Ȋw�҂ł��B��́A����̌����ɂ��ƂÂ����m�Ȏ咣���s���Ȋw�ҁA���́A����̌����ɂ��ƂÂ��_�͓����ł����A����̎咣�ɂ�����炸�A���Η����邳�܂��܂Ȍ������Љ���҂ɏЉ�A�����ł̋c�_�⌟���������悤�Ƃ���Ȋw�҂ł��B�u�s���Ȋw�ҁv���A�E�̂Q�ɂ����邱�Ƃ͖��炩�ł��傤�B�}�Q�́A�������⍂���x���j�p�����̒n�w�������ł̎����g�̗����ʒu�̕ω������������̂ł��B�ŏ��͂����ʔ����Ēn�`�⊈�f�w�̌����������Ă��������A���ؐm�O�Y����̉e�����Ȃ���A�Љ���ɉ������s���Ȋw�҂ɂȂ��Ă��������Ƃ��A���̐}�͎����Ă��܂��B

�}�Q�@�����⍂���x���j�p�����̒n�w�������Ɋւ��� |

�@�s���P�́A�����̉Ȋw�҂�ے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B���ׂẴ^�C�v�̉Ȋw�҂��A�Љ�̒��Ńo�����X�悭���邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł��B�������A�����ɂ́A���|�I�ɍ����̉Ȋw�҂������A�܂��E���ł́A����̎咣�����𐺍��ɍs���_�_�咣�҂������������Ƃ���肾�A�ƃs���P�͏q�ׂĂ��܂��B�s���Ȋw�҂Ƃ��ẮA�댯�Ȍ������~�߂���A���ː������̉�����}���邱�Ƃ��܂��咣�������킯�ł����A��������˔\�����̂悤�ɁA�Ȋw�I�Ș_���������Ă��镪��ł́A���������������c�_�A�����Ȍ������s�킹�邽�߂ɁA�s���Ȋw�҂��A���܂��܂Ȍ������Ƃ肠���A�Љ���҂Ɏ����Ă����������ʂ������Ƃ��܂��K�v�ɂȂ�ł��傤�B���؊�������т��d�˂Ă������ƂŁA���͂܂������ɂ���Ȋw�҂��A��l�ł������A�E���̗����ʒu�ōs���ł���s���Ȋw�҂ɕς���Ă������Ƃ��������������Ǝv���܂��B

�s���������A���Ȃ�ۑ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ږ�@��� �~��

�����m���������Z���^�[��C�������B2007�N�x����2012�N�x�܂ō��؊���I�l�ψ��i2007-08�N�x�͌���I�l�ψ��j�B2013�N�x���獂�؊���ږ�B

�@���́A��w�@������ɑS�����^���ɎQ�����A��w�ōs���Ă��錤�����l���̂��߂̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ��������A���̓������I��������Ɏs��̐l�Ƃ��āu�l���̂��߂̉Ȋw�ҁE�Z�p�ҁv�Ƃ��Đ����錈�ӂ������B�ȗ�40���N�A�����������̔�Q�҂̗���ɗ����Č��͂��Ƃ�ɂ����₩�Ȑ킢�𑱂��Ă����B���ؐm�O�Y����̓����ɋ������I�l�ψ��̌���ɉ������̂́A���������u�s���Ȋw�v�����̖ڎw���u�l���̂��߂̉Ȋw�v�Ƃقڏd�Ȃ��Ă�������ł���B

�@���̍����S���Ȃ��āA���̈ӎu�����؊���Ƃ��Č`�ɂȂ�A��҂̓������Ȋw�Ŏx�����鏕���c�̂Ƃ��Đ��X�̎��т������Ă������Ƃ͍����]�������B�������\���������ɏ����Ă��邩�ǂ����ł͂Ȃ��A���̖����s���Ȋw�̗��ꂩ��Njy����K�v�����邩�ǂ����A���̒S����Ƃ��Đ\���҂��ӂ��킵�����ǂ������I�l�̌��ƂȂ�Ƃ����̂��f���炵���B�����������̂��N���Ďs�����˔\���莺�������a���������́A���؊���ɂ�鑪��Z�p����̂��߂́u�����𗬉�v���p���I�ɊJ�Â��ꂽ�B���̌��C���A32���菊���Q������H�i�̕��˔\�ܗL�ʃf�[�^�����V�X�e�����^�p����u�݂�Ȃ̃f�[�^�T�C�g�v���a�����A���݂͓����{�y�뉘�������v���W�F�N�g���i�s���ł���B���{�̌��q�͐���ɑR���A�u�E�����Љ�ւ̓��v���V���N�^���N�Ƃ��Ē������q�͎s���ψ�������؊������a�������B�܂��ɁA�s���������ł���B

�@14��ɂ��y�ԏ��������Ă����u��ւ̎��R������v�ɂ�鐶�Ԓ������ʂ́A��������ݑj�~�ő傫�Ȑ��ʂ��グ�Ă������A���̒����ɎQ���������ƒB���s���i�̂��߂ɓ����j�Ȋw�҂Ƃ��Ĉ�ďグ�Ă������炱���グ��ꂽ���ʂł���i���{���Ԋw���֗v�]���A�t�^�[�P�A�ψ���ҁw��Ղ̊C�x�i����V�Ёj�Q�Ɓj�B����A8��̏����������ɂ�������炸�A�傫�Ȑ��ʂɂȂ����Ă��Ȃ��u���w�����ɂ���C�������猒�N������v�̈Č��́A�������L�@���w�����iVOC�j�̕��������ł���A�ŐV�s�̕��͋@�����g���ĂȂ�����ȉۑ�ł���A������s�����̒m�b�����œ˔j����ɂ͂��܂�ɂ�����ȉۑ�ł������B�v���X�`�b�N��j�ӂ��鎞�ɋǏ��I�ɐ��N���鍂�������������ŁA�L�Q��VOC����������Ƃ����������N�������Ƃ͑f���炵�����Ƃł��������A���̂��Ƃ����ؓI�ɗ��t���Ė@�I�ȋK���������Ă����ɂ͂�����ʂ̗͂��K�v�ł������B

�@��w����I�����@�ւ̌����҂̋��͂�������悤�ȁA�u�s���Ȋw�ҁi���̂��ߐl�̂��߂ɓ����Ȋw�ҁE�Z�p�ҁj�v�[���v�����炩�̌`�Ō`������K�v��ɐɊ�����B�M�Ҏ��g�A�܂��������̉����Č��Ɋւ���Ă��邪�A���͂���������鋒�_���烊�^�C�����Ă��܂��ƁA�d�v�ȕ�����Ȃ�������m�̂悤�Ȃ��̂ł���B�����͐��{�@�ւȂǂ����肵�������������r�A�����_��T���o���ď������邱�ƂɂȂ邪�A�����̌����҂Ƃ̘A�g���������Ȃ��B���؊���̎��Ȃ�ۑ�Ƃ��ċ�̓I�Ȉ���ݏo���������̂ł���B

�@����ɁA�u�s���Ȋw�v�͎s�����g�������̒��ʼnȊw���w�сA�u�s���Ȋw�ҁv�ɂȂ�Ƃ������ʂ�����B���m�����̃R���Z�v�g��180�x�]�������A���\��n�Ƃ��ꂽ�C��̐X�����A���R�ۑS�����̍��ɍ��t�������̂́A���������s���Ȋw�ҒB�������B���É��I�����s�b�N�ɔ����A���C���X�^�W�A���\��n�Ƃ��ꂽ���a�����̎G�ؗт�������l�X���A���������s���Ȋw�҂������B���̐l�X�����S�ƂȂ���2015�N�Ăɂ́A���É��S�s165�n�_�ɂ����Ė�400���̎s���ϑ��҂��ߑO5������ߌ�8���܂�16���Ԃ̖����������ϑ����s���A�s�s�����R�т̃N�[���A�C�����h���ʂ��������B�O�q�̎s�����˔\���菊�Ȃǂ́A�܂��ɑf�l�����ƂɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̒��ŁA�K�R�I�Ɏ������A���̒a�������؊���������������ƂɂȂ�B�������A���̂��Ƃ͈�ʂɂ͂���قNJȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�v�����݂Ƃ��A�Ȋw�̑��������������̐_���`�Ȃǂ��͂т���ǖʂł�����B�ߋ��̂������̏�����ł��A���̐_���`�I�Ȏv�����݂��S�z�������̂��������B

�@�Y�w�����͓�����O�A�R�������ɂ��������҂��E������悤�Ȏ��ԂƂ́A�O���łӂꂽ�S�����^�������������w�⌤���̐�������ɍ\���I�Ɉ����������ʂł���B������v�ȗ��A�Z���X�p���ł̐��ʂɂ��Ɛѕ]���A�Œ肵�������\�Z�̑啝�팸�A���C�������Ƃ������̔K�ٗp�����҂̌����Ȃǂɂ��A��w�ɂ����錤���̐��͍r�p���Ă���B�Ⴂ�����҂����́A�ڐ�̏����Ȑ��ʂ��グ�邱�Ƃɒǂ��āA��������ƍ��𗎂Ƃ����X�P�[���̑傫�Ȍ���������Ȃ��Ă���B�܂��āA���̂��ߐl�̂��߂ƂȂ錤�����т����Ƃ͍���ł���B�����������ł́A�O���ŏq�ׂ��u�s���Ȋw�҃v�[���v�̌`���͈ȑO�ɂ��܂��ē���Ȃ��Ă���B

�@��w���x���̂��̖̂����R�ς��Ă���B�����̐��������i���邢��OECD�������j�ł͌��I��w����͖����Ȃ̂ɁA�A�����J�Ɠ��{�����͗L���ł���A���������Ȃ荂�z���B���Ė����q�ł��������w�����������L���q�ƂȂ��āA�Ⴂ�J���҂��؋��n���ŋꂵ�ނƂ��������ۂ����������܂�Ă���B���{�����ɂȂ��āA�l���Ȋw�n�w���̏k���A���p�_�܂Ŕ�яo���Œ�̏�ԂƂȂ��Ă���B

�@���̂悤�ɔߎS�ȏɂ����āA�s���Ȋw�̓W�]����邱�Ƃ͓���B�������A�����������̂��N���Ă��܂��A���{���p�w�҂����A���邢�͉Ȋw�ґ��̂ւ̌��z�����ꂽ�n���ɂ����āA�Ŗ���Ƃ炷����Ƃ��Ă̎s���Ȋw�̖����͏d�v���𑝂��Ă���B��茤���҂�����ȏɂ����ė]�T���Ȃ�����ł́A���܂��炭�Â�����̎s���Ȋw�҂̕��������҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���{�̐����������_�����܂ł�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ����낤�B���_�������Ď��R�̕��������n�߂鎞�̂��߂ɁA����U���ďo���̏��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���_��ގU�����邽�߂̐��͂��x����s���Ȋw�Z�N�V�����Ƃ��Ă̖������d�v�ł���B����͂܂�Ƃ���A���ؐm�O�Y���������̊j���w�҂Ƃ��č��X�Ǝs���Ȋw�̊���g�����u�̌p���Ȃ̂ł��낤�B

�u�s���Ȋw�v�Ɓu�s�����́v�̎����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ږ�@���� ���a

���w�������s���������\�B2007�N�x����2012�N�x�܂ō��؊���I�l�ψ��B2013�N�x���獂�؊���ږ�B

�@�I�l�ψ������������邱�ƂɂȂ�ȑO����A���J�v���[���e�[�V�����ɂ͂������炩�͊o���Ă��܂��A�s���̂�����ϋɓI�ɎQ�������A�w��Ƃ͑S���قȂ������\�̏�Ɓu���Ɓv�̘g������������s���ڐ��ł̓O��c�_�̏�ɐg��u�����ƂŁA�����̍s���Z�p�n�E���Ƃ��Ắu��含�v�i�e�N�m�N���[�g���j�₻��܂ł̑�w����Ɏ���ߒ��Őg�ɂ��Ă����u�w��v�u�Ȋw�Z�p�v�̂�����Ɛ��������܂߂đ��̂�₢�������߁A�傢�ɐG�����Ă��܂����B

�@���́A��w�ݐЎ���ɐ����a���҂Ƃ̏o�����A���w�������ł̐��␂�ꗬ����������O�����������̌��������ƁA�`�b�\�A���a�d�H���n�ߌ��Q��ƂɁA���w�H�w��̏d�������̋^����Ȃ��u�����̊�v�Ŋw���̏A�E���������邠����ɋ^�����������ƂƁA�����̈�w���ɒ[�������哬���̉ߒ��ŁA���ƎY�ƊE�ɂ����Q��ƗU�v������A���ƌ��͂����Δ_������n��Z����e�����Đ��i���鍑�Ɛ���̐땺�Ƃ��ĉ��S���Ă�������_�Ƃ����w�́A���ɗ��H�w�Z�p�n���猤���̂������₤���߂ɁA�܂��A���Q�̌���ɏo�����Ĕ_�����E�n��Z���Ƌ��������������N��������s�s�H�w�Ȃ́u��w����n��ցv�Ƃ̃X���[�K���ɏے������n�擬���ɎQ�����邽�߁A�C�m�ے��̒��r�ő�w�����߂āA�x�͘p�̔����Q�Z���^���Ɋւ��ߒ��ŁA�l�������P���F�̔��Ή^���Ɍ����c�Ƃ��Ď�g�ނ��ƂɂȂ������Ƃ���A���ؐm�O�Y����̑��݂�m�邱�ƂƂȂ�܂����B

�@�����A�����g�̐�������₤��ɁA���Q�ݏo���u�u���W���A�v���w��g�ɂ��Ă��܂������Ƃɑ��鎩�Ȃ̔O����A�����ƈꏏ�ɉ����ɏo�Č������r���̉e���������̐��Ƃ̌��ꂩ��₢������Ƃ�ʂ��āA�u�����ҁv�̂��߂̉��w�̍\�z��ڎw���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��A���ɉۂ�������ł����B���ꂪ��ɍ��������u�s���Ȋw�v�Ƒ��ʂ��邱�Ƃ���A���؊���Ƃ̐ړ_���ł��܂����B�l���������Ō�܂ŋ��ƕ⏞���ɉ����Ȃ�������O�苙�������ɑÌ��������ƂŁA�Q�N�Ԃɓn���������Ƃ̔��Ή^�����I�����A��O��̉��h������������ē����ɖ߂��Ă݂��Ƃ���A1970�N�㓖���̓����͂܂��Ɂu���Q�̂�ځv��Ԃł����B���������̉����Q�����A������̍�����܁E���w�����ɂ��l�̔�Q�A�����w�X���b�O��C������Q�A���{���w�H�Ƃɂ��Z���N�����z�������������ɒ[�����s�X�n�y�뉘���E�H����O�̘J���ҁE�Z���̃N�����Ў����A�A�X�x�X�g���Q�ȂǁB

�@�����̖��ɓ����s���Q�ǁi�����j�E���Ƃ��Ēn��Z���ƂƂ��Ɏ��g�މߒ��ŁA�����u�v�V�s���v�ƌ���ꂽ���Z���s�����ɂ�����u���Q�B���v��u��Q�Ґ�̂āv�s���ɑ�������i���Y�_�j�ƌ��Q���ꂩ��̓����A���������Ȃǂ��s���Ă��܂������A��w��������Ɂu��w��́v������ł������ƂƁA�s���E���Ƃ��ē�������u�s���i���́j��́v�̕K�v�����ϔO�I�Ș_�c���ĒɊ����Ă��܂����B�����s�ݐE40�N�Ԃ͂��̑S�Ă�̂�炶�𗚂��A�s���̒��ɂ����Ɂu�s���Ȋw�v�Ɓu�s�����́v���\�z���邩���i���I�ȉۑ�Ƃ��āA����ɉۂ��Ă��܂����B

�@�O�u���I�Ȍl�j�������Ȃ�܂������A���̍��؊���̊����̒��ł̃��`�[�t�́A��т��āA��������������ʂ��āA�u�s���Ȋw�v�Ɓu�s�����́v�̎����Ƃ����e�[�}�ł����B�ǂ��܂ŒB���ł������U��Ԃ�ƁA���܂�ɂ������Ȉ���ł����Ȃ������Ɣ��Ȃ��邱�Ƃ�����ł��B���ẮA���J�v���[���e�[�V�����̎Q���Ґ��������A�c�_�������ɍs���Ă����ƋL�����Ă��܂����A�����͐��̒��̌X���f���Ă���Ǝv���܂����A�ᒲ�ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂Q�Ԗڂ̖���Ƃ��W���܂����A���̒ᒲ�X�����������邱�Ƃ��������K�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂��߂̉ߋ���U��Ԃ��Ă̑����ƁA�ۑ�̐����ƁA�Љ�Ɍ����Ă̔��M�͂�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@

�@������w�ݐВ��ɁA���q���̍ݐЂɂ��Y���w�R���������������炩�ɂȂ�A����܂Ő����ۑ���܂߂Ė����n�тł��������H�w���ŁA�n�܂��Ĉȗ��́u�R�������v��₤�������s���܂����B�Ō�͗��H�w�����̃o���P�[�h�����A�@���������̏���ڑO�ɓP�����邱�ƂɂȂ�܂������A�����̑�w����芪�������Ȋw�s���́u���҂����l�ԑ��̈琬�v�̂��߂̑�w���@���߂��锽�Ή^���ƍ��킹�āA���H�w���ł͂܂��Ɋw��̌��ꂩ��̒Njy���s���܂����B���ł́A��w��������̉��v�A��p�w�҂̊w�O�ւ̒Ǖ��E�ӔC�Njy���A��w�E���Ɗ����ɑ��锽���Q�E����Q�������A�܂��܂��t�@�b�V��������}�X�R�~�e���r�E�����ł̓������A���ꂼ��̐��Y�_�A����ɂ����铬������̉����Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���؊���̊��������������邽�߂ɂ́A�����̊e�E�i�܂萢�_�j�ւ̉e���͂̍s�g�Ɗe�E����̎Q����ӎ��I�ɒNj����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ւ���Ă���Y�p�W�Ɏ�g��ł���c�̂̑����́A�Ȃ��Ȃ����؊���Ɋւ���Ă��Ȃ��̂�����ł��B������x���Ă�����Ԑ��Â��肪�ۑ肾�Ǝv���Ă��܂��B���̂��߂̋�̓I�Ȏ�@�ɂ��ẮA���ꂩ�炶������Ǝ��Ԃ������čs���Ă����Ηǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��i�����g�ɂ͎c���ꂽ���ԓI�]�T�͂�����Ȃ��Ƃ͎v���܂����j�B

�@�ȑO�A���؊������Â��āA�ۑ�ʁi���˔\���莺�A�Y�p���j�̌𗬏W��s���Ă��܂������A���������e�[�}���g�債�āi�Ⴆ�ΐ����A�X�x�X�g�EPCB�E�_�C�I�L�V���Ȃǂ̉��w����������_�����̐����J���Ȃǁj�ړ��𗬏W������̒n��̉^���c�̂Ƌ��Â��ĊJ�Â��邱�ƁA�Ȃǂ̎��g�݂��s���Ȃ��ł��傤���B�܂��A���̌𗬏W��ɂ́A�n���V���ЂȂǃ}�X�R�~�W�҂ɂ��Q�����Ăт����邱�ƂŁA�}�X�R�~�ւ̏��̒ƌ���ł̖��_�̃��N�`���A�ɂ���āA�L�҂̊S����N���邱�Ƃɂ��Ȃ邩�Ǝv���܂��̂ŁA���ЂƂ��������������������Ǝv���܂��B

��������̂��߂́u�s���Ȋw�v�ց@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ږ�@�g�� ��

��B��w��w�@��r�Љ�������@�����B2001�N�x����2006�N�x�܂ō��؊���I�l�ψ��B2007�N�x���獂�؊���ږ�B�����{�����������̒����ψ���ψ��B���q�͎s���ψ�������B

�@���؊����NPO�@�l�Ƃ��Ĕ��������̂�2001�N9���ł���A���̂��і�15���N���}���邱�ƂƂȂ����B�̂́u�����v�ɑ�������N����ł���B�M�҂̐��܂ꂽ�x�R�ł́A��������j�q�́u���R�o�q�v������K��������A�M�҂����w�Q�N���̉ĂɘA��čs���Ă�������B������������Ɂi���R���炤������Ɖ��]�ł����j�䍂�A��̐��䍂�x�ƕW�t�߂ŗ�������̂�����A���{�[�u���Z�̐��k11�������S����Ƃ����ߎS�Ȏ��̂��N�����B�Ƃ����ꍂ�؊�����x���Ă����P�l�Ƃ��č��؊�����u�悭�������܂Ő������Ă��ꂽ���̂��v�Ƃ����v����V���ɂ��Ă���B�܂��M�҂����؊������Ă�u��Ƒ��v�̃����o�[�ł��������ƂɌւ�������Ă���B������@��ɏ��X�v���o�ƕ������q�ׂĂ݂����B

�@�M�҂͍��ؐm�O�Y����1980�N7��20���A�w�G���N���C�V�X�x�ҏW�ψ����ẪV���|�W�E���u�Ȋw�Z�p�ᔻ�ƌ��㕶���v�ŏ��߂đΖʂ����B���͓���26�̑�w�@���m�ے��ɐЂ�u����҂ŁA�u�l���̂��߂̉Ȋw�v�Ƒ��̂���鐢�E�Ɠ��{�̊����̕��́E�]�����ЂƂ̌����e�[�}�Ƃ��A���̃e�[�}�Ɋւ��鍑���O�̑����̍�i�i���{��A�p��j��ǂ݂������Ă����B����������ʂ̓Ǐ��œ����m���ƁA�j�Z�������ᔻ���͂��߂Ƃ���M�Ҏ��g�̉Ȋw�Z�p���Ƃ̎Љ�I�A�Z�X�����g�̃p�C���b�g�X�^�f�B�[�̐��ʂ��A�V���|�W�E���̃o�l���X�g�̂P�l�Ƃ��ĊJ���邱�ƂƂȂ����̂ł���B���؎��̓p�l���X�g�Ƃ��ĉ��ɍ����Ă����B���́w�G���N���C�V�X�x��4�����W�u�Ȋw�Z�p�ᔻ�ƌ��㕶���v���M�˗��ƁA�V���|�W�E���o�d�˗����A���؎��ɑ��ĕҏW�ψ���T�C�h�ōs�����͕̂M�҂ł���B�܂������w�҂̓��c�S�K���i�{�N7���ɐ������ꂽ�j���t���A�̍őO�ʂɕE�ʂ̋������Ȋ�ō����Ă����B

�@�M�҂̔����ɑ��鍂�؎��̃R�����g�̎�|�́u���Ȃ��͂���ꂽ���Ƃ��������A�����Ă��Ȃ��B����v���W�F�N�g�̓��������p��ʔ�����̂��悢���A���̋��낵���ɂ����Ɗ�@�������ׂ����v�Ƃ������̂������B���c�����t���A���瓯�l�̂��Ƃ����Ă����悤�ɋL������B���ꂩ��36�N�̍Ό����o�߂��A�O�҂̉ۑ�͂�����x�������ꂽ���A��҂̍��ƃv���W�F�N�g���u�ォ��ڐ��v�Ŕn���ɂ��鐫�Ȃ́A���܂蒼���Ă��Ȃ��Ɖ�Ȃ���v���B���������߂悤�Ƃ͎v��Ȃ��B

�@���āu�l���̂��߂̉Ȋw�v�ɂ��ĕM�҂��ł����ǂ����̂͂������AJ.R. Ravetz, Scientific Knowledge and its Social Problems, Oxford University Press, 1969�ł���B�M�҂͂Q�l�̗F�l�i�]���������A�{���t�����j��A���1975�N�A���̖|��o�ł̕Ҏ҂ƂȂ��Ă����悤�Ȋw�j�Ƃ̒��R�Ύ��Ɉ˗��ɍs���A���ꂼ��̍쐬�����T���v���|�ɍ��i�_���ĉ������B������1977�N7���ɁA�i�D�q�D���x�b�c���A���R�ΊĖ�w�ᔻ�I�Ȋw�@�Y�Ɖ��Ȋw�̔ᔻ�̂��߂Ɂx�i�G���Ёj���s�ɂ��������B���̏o�ł��L�O���ĕM�҂�́A�k�C�����M�s�E�H�i�������j�ɂ���{�����̎��Ƃ����_�ɁA�k�C�����V���s�i�����B�{�����̑c���̓j�V�����̖Ԍ��Ƃ��đ傢�ɔɐ������ƕ����B���̖|���Ƃ��_�@�ɁA���R�Ύ��Ƃ�2014�N5���ɖS���Ȃ���܂ł�40�N�߂��ɂ킽��t��W�����сA�����������d�˂邱�Ƃ��ł����B�M�҂��w�G���N���C�V�X�x�̕ҏW��c�ɗU���Ă��ꂽ�̂����R���ł���B���R�����g���M�҂Ƃ̋��������ɂ���āA����Ȋw�Z�p�ᔻ�ւ̖��ӎ������߂Ă������̂ƍl������B

�@���Ɉ�ۂɎc������i�̂ЂƂ́AJ. R. Primack, Frank Von Hippel, Advice and Dissent: Scientists in the Political Arena, Basic Books, 1974 �ł���B�����ɂ̓A�����J�̔ᔻ�I�Ȋw�҂����̊������Ȍ��ɏЉ��Ă����B�u�J������Ȋw�ғ����vUnion of Concerned Scientists �Ȃǂ̑g�D�ɂ��Ă�������Ă����B���҂̂ЂƂ�ł���t�H���E�q�b�y������1937�N���܂�ŁA�����͂܂��R�O�Α�̏��s���_�����w�҂��������A���̌�A�Ƃ��ɂ͗^�}�I���ꂩ��A�����������͖�}�I���ꂩ��A�j���Ɋւ��Ē��������Ɛ������s�����т�ςݏグ�Ă����B�t�H���E�q�b�y������1991�N��Citizen Scientist �Ƒ肷��A���\���W�[��American Institute of Physics ����o�ł����B���؎��̔ӔN�̍�i�w�s���Ȋw�҂Ƃ��Đ�����x�i��g�V���A1999�j�̃^�C�g���͂���ɗR�����Ă���B�u�s���Ȋw�v�Ƃ����L�[���[�h�̐��݂̐e�ƌ����邩���m��Ȃ��B

�@�Ȃ��t�H���E�q�b�y����1974�N�̍�i�ł�public interest science �i�������v�̉Ȋw�j�Ƃ����L�[���[�h���g���Ă����B�M�҂͂�����C�ɓ��荡���܂ň��p���Ă���B1997�N�ɑ����{���q�͈ψ���̍������B�F���k��Ɉψ��Ƃ��ĎQ�������Ƃ��A��������������̕]����Ƃ��āu�������v�vpublic interest ���f�����B�����ĕ����̐����I�����̔�r�����]���ɂ���čőP�̑I������I�Ԃׂ��Ƃ����_�w�����̂ł���B���̃A�v���[�`���Ȋw�Z�p�ᔻ�ɂ�����d�v�ȃC�m�x�[�V�������ƕ]�����Ă��ꂽ�҂������B�䂪�ӂ���ł������B

�@�]���́u���͎ґΔ�Q�ҁv�Ƃ����}���ɗ����āA��Q�ҁi���邢�͉Ȋw�Z�p���Ƃ����A�����ۂɔ�Q�҂ƂȂ�ƌ����܂��l�X�j�Ɋ��Y�������Ř_�w��̂��ᔻ�I�Ȋw�҂̃X�^���_�[�h���������A�������v���Q�҂̗v��������ʂɒu�����Ƃ��A���̃A�v���[�`�̓����ł���B�Ȋw�Z�p���߂���Љ�I�������N����ꍇ�A���{�̌������s�K�Ȃ��Ƃ������B��������ɂ����ł���Ƃ͌���Ȃ��B��Q�҂₻��Ɋ��Y���l�X�ً̈c�\�����Ăɂ��Ƃ��u�����A�㕪�v�̗�������Ƃ��Ă��A�������v�̊ϓ_���疳�����ɂ͍m��ł��Ȃ��B�����ĉ����������v�ɓK�����f����̂́A�ᔻ�I�Ȋw�Ҏ��g�ł���A�N�̌��Ђ���Ă͂����Ȃ��B�����Ď���̔��f�ɂ��Ĕᔻ�I�Ȋw�҂͂�����ᔻ�ɓ�����Ӗ�������B�������Ɍ����Љ�ł́u�Η��v�I�ȕ����������₷���A���̒��Ŕᔻ�I�Ȋw�҂��Z�W�̍��͂���A�u�ǂ���̑��ɏA�����v�̓}�h����тт邱�Ƃ͔������������A�₹�䖝�����Ă��Ɨ��̗�����������ׂ��ł���B��Q�Ғc�̂Ƃ̊W�́u�s���s���v���x���悢�Ǝv���Ă���B

�@�������M�҂̂悤�ȃA�v���[�`�̑��ɂ��A��Q�҂̗��ꂩ��s�����g���Ȋw�������p���Č��͎҂Ɉًc�\�����Ă�����A�v���[�`��A����Ɋ��Y���u�s���^���̌�p�w�ҁv�i���c�S�K�������̂悤�Ɏ��F���Ă����j�̃A�v���[�`�������Ă悢�Ǝv�����A���������A�v���[�`�ɂ����Ă��u�Ȋw�I�v���_�A�܂肢���Ȃ闘�Q��w�����҂ł��ے�ł��Ȃ��u�q�ϓI�v����̊m����ڎw���ׂ��ł���A���̖�������҂͂����Ȃ��ނ̌��������_�ɑ��Ă�������f�B�t�F���X����Ӗ�������Ƃ������_�́A���d���Ă��炢�������̂ł���B���̎��_���������邱�Ƃ������u�s���Ȋw�v���u�Ȋw�v�ł��邽�߂̖{���I�v���ł���A�Ȋw��̒m���E���ɂǂ�قǐ��ʂ��Ă��邩�͖{���I�ł͂Ȃ��B�Ȃ��u�Ȋw�I�v�u�q�ϓI�v�Ɋ��ʂ�t�����̂͂������A�����I�O�܂ł̂悤�ɒP���f�p�ɂ��������T�O���g�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邩��ł���A����������ɑ������I�T�O���m�����Ă��Ȃ�����ł���B

�@���āA�M�҂͍��؊��10���N�L�O�_�W�w���ؐm�O�Y�s���Ȋw���10�N�̕��݁x�i���ؐm�O�Y�s���Ȋw����A2010�N�j�Ɋ�e�����u����I�l�ψ����Ƃ��Ă̂U�N��U��Ԃ�v�i21�`23�y�[�W�j�ŏq�ׂ��悤�ɁA���؊���̌��������𗧂��グ�A�O���ɏ悹�邱�Ƃɍv���������A���̌�͍��؊���ږ�Ƃ��āu�\�����v�ɓ����Đ��N���߂������B������2012�N�H�ɂȂ��āA���z�̊�t�������Ƃɓ��ʏ������ƂƂ��āu���q�͎s���ψ���v�𗧂��グ�邱�ƂƂȂ�A���̊�{���O�E�g�D�v�̍���ɂ����āA�����ȗ������ǒ����Ƃ߂��Ă���א�O�����ƂƂ��ɒ��S�I�������ʂ������B�u���q�͎s���ψ���v�́A�E�����Љ�̍\�z�̂��߂̏����W�A���͂���ѐ������s���ƂƂ��ɁA���L���ӌ������l�X�ɂ��c�_�́u��v����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����s���V���N�^���N�Ƃ���2013�N4���ɐ����������A��60���̃����o�[�i�����ҁA�Z�p�ҁA�ٌ�m�ANGO �^NPO �E���Ȃǁj��i���A�����܂Ŋ����Ȋ�����W�J���Ă���B�Œ�5�N�ȏ�A�ł����10�N�ȏ�́A���̑g�D���ێ�����\��ł���B2014�N4���ɂ́w�����[���Љ�ւ̓��|�s�������錴�q�͐�����j�x�\���A���̌�����ʂ̃X�y�V�������|�[�g����E���\�������Ă���B

�@���q�͎s���ψ���̏���������Ƃ߂�ꂽ�̂͊��Љ�w�҂��t�����r���������B�M�҂͍����㗝�Ƃ����t�����ƂƂ��Ɍ��q�͎s���ψ���̑g�D�Ƃ��Ẵe�C�N�I�t�ɐs�͂����B�t�������͌��q�͐���̎�v���_�ɂ��āA�K��������̘_�ɐ��ʂ��Ă���ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A����ł������������Ă��ꂽ�̂́A���s�s�Ȍ��q�͐����ϊv�������Ƃ�����M�̂��܂��̂������Ǝv���B�����ė��s�s�Ȑ���𐳂��u���_�`���v��i�߂邱�Ƃɐ������X����ꂽ�B���q�͎s���ψ���̉�c�ł͒����N�̃����o�[�������{�C�Œ����Ԃɂ킽��A���M�����c�_�����킷�̂���ł������B������݂��t������́u���ʂȋc�_���ЂƂ��Ȃ��v�ƁA��c���I��邽�тɊ��������߂Č���Ă���ꂽ�B���̂悤�Ɂu���_�`���v�͂܂��Ɍ��q�͎s���ψ�������ł̓���̉c�݂ł��������A���ł������ł���B

�@�c�O�Ȃ��Ƃ��t��������2014�N8���A���������o����66�ŋ}�����ꂽ�B�M�҂͂Q��ڂ̍����Ƃ��Č��݂Ɏ���B���̊�{�H���͕M�҂����܂ŏq�ׂĂ����悤�ȁu�������v�̂��߂̉Ȋw�v�̂���ɋ߂����̂ƂȂ��Ă���B2017�N�t�Ɂw�E���q�͐�����j�x�̉���ł\����܂ł́A���̎d���ɐs�͂������Ǝv���Ă���B�������M�҂����N8���A63�ƂȂ����B���낻��o�g���^�b�`���l����Ƃ��ł���B���Ⴂ����̐l�X�����q�͎s���ψ���̊����̒��j��S���A��{�H���̍Č������܂߂��V���Ȋ�����W�J���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă�܂Ȃ��B